最近,海南琼海17岁女生失联后确认离世的消息,像一颗沉重的石子投入平静的湖面。人们在惋惜的同时,也再次将目光聚焦在"青少年抑郁"这个令人揪心的话题上——据《中国国民心理健康发展报告(2021 – 2022)》显示,我国青少年抑郁检出率达15.06%,其中重度抑郁占3.31%。当学业压力、社交焦虑、家庭期待如潮水般涌来,这些本该在阳光下奔跑的少年,却被困在了情绪的"黑箱"里。

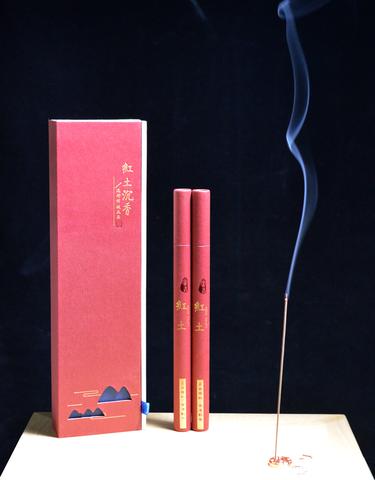

在寻找心理疗愈的路径时,我们或许可以将目光投向东方传承千年的智慧——香道。这门以"合香"为核心的传统技艺,不仅是文人雅士的生活美学,更藏着缓解抑郁情绪的奥秘。今天,我们就来聊聊:一根线香的轻烟,如何成为青少年心理的"温柔解药"?

一、从"君子佩香"到"以香疗心":香道里的情绪疗愈基因

若要追溯香道与情绪疗愈的渊源,得从三千年前的华夏大地说起。《礼记·内则》记载:"男女未冠笄者,鸡初鸣,咸盥漱,栉縰,拂髦,总角,衿缨,皆佩容臭。"这里的"容臭",便是古人佩戴的香包,用艾草、藿香等香草制成,既驱虫避秽,更有"养气安神"的寓意。到了唐宋时期,香道与文人生活深度融合,苏轼"扫雪煎茶,煨芋烧枫"的雅趣中,总少不了"博山炉中沉香火"的陪伴;李清照在《醉花阴》里写下"薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽",用龙脑香的清冽对抗秋日的愁绪——这些都印证着,古人早已发现:香气是可以"对话"情绪的。

传统合香学中,"香"的疗愈功能被系统归纳为"通、养、和"三字。所谓"通",是指香气温通经络,《本草纲目》记载沉香"辛温无毒,疗风水毒肿,去恶气",其挥发物质能通过鼻腔黏膜进入血液循环,快速调节身体状态;"养"则是滋养心神,《香乘》中提到的"四和香"(由沉香、檀香、龙脑、麝香按比例调和),被文人视为"静室清课"的必备,点燃后"香气清婉,久闻不腻",能让人从焦虑中抽离;"和"更强调平衡,中医讲究"五气入五脏",比如辛香的薄荷入肺经,能缓解因压力导致的胸闷;甘温的艾草归脾经,可改善因情绪低落引起的食欲不振。这种"以香调气,以气养心"的智慧,恰恰与现代心理学中"通过外部刺激调节内部情绪"的理论不谋而合。

二、科学解码:香气如何成为大脑的"情绪开关"?

或许有人会问:古人的经验是否有科学依据?现代神经科学给出了肯定的答案。我们的鼻腔内有大约1000万个嗅觉受体细胞,这些细胞通过嗅神经直接连接到大脑边缘系统——这里正是情绪、记忆和本能反应的"指挥部"。当香气分子(如沉香中的倍半萜类、檀香中的檀香醇)进入鼻腔,会触发一系列神经信号:首先激活嗅球,然后传递到杏仁核(负责恐惧、焦虑等情绪)和海马体(负责记忆),最终影响前额叶皮层(负责理性决策)。这种"嗅觉 – 情绪"的直接通路,比视觉、听觉的传导更快,也更能引发深层的情绪共鸣。

具体到抑郁情绪的缓解,香气主要通过两条路径发挥作用:

1. 调节神经递质水平

血清素被称为"快乐激素",其水平降低与抑郁密切相关。研究发现,薰衣草中的芳樟醇能促进血清素的分泌;而沉香挥发油中的沉香螺旋醇,可抑制单胺氧化酶(该酶会分解血清素、多巴胺等神经递质),间接提升"快乐物质"的浓度。

2. 降低应激激素皮质醇

长期压力会导致皮质醇持续升高,损伤海马体神经元,加重抑郁倾向。日本学者曾对12名大学生进行实验,让他们在复习时吸入玫瑰精油,结果发现其唾液中的皮质醇水平下降了28%,焦虑量表得分也显著降低(《芳香疗法与压力管理》,2019)。

对于青少年来说,他们的大脑正处于快速发育阶段,前额叶皮层的成熟度不足(通常要到25岁左右才完全发育),这意味着他们更难用理性控制情绪。而香气通过"短平快"的嗅觉通路,能在情绪爆发的瞬间提供一个"缓冲带"——就像给即将决堤的情绪水库,先打开一个小泄洪口。

三、给青少年的"情绪香单":从书房到生活的疗愈实践

了解了香道的疗愈机制,接下来要解决的是:如何将传统香道转化为青少年可操作的日常?这里为不同场景设计了几款"情绪香单",既保留了合香的传统配比,又考虑了青少年的生活习惯。

场景1:晚自习后的"大脑放松香"

适用问题:长期熬夜复习导致的注意力涣散、情绪烦躁

香方:沉香3g、柏子仁2g、甘松1g(比例3:2:1)

原理:沉香性温,能"降逆调中",缓解因用脑过度引起的头痛;柏子仁在《神农本草经》中被列为"上品","主惊悸,安五脏,益气",其香气带有淡淡的木质甜香,能安抚紧绷的神经;甘松气味辛香,《本草纲目》称其"理元气,去气郁",可改善因压力导致的胸闷气短。

使用建议:将香材研磨成粉,用香篆压成"心"形香饼,晚自习结束后在书房点燃。注意保持通风,单次使用时间不超过30分钟,避免香气过浓影响睡眠。

场景2:考试前的"信心提振香"

适用问题:考前焦虑、自我怀疑

香方:乳香2g、薄荷1g、陈皮1g(比例2:1:1)

原理:乳香在宗教仪式中常被用于"净化空间",其香气清冽中带点微苦,能刺激大脑皮层,提升专注力;薄荷含有的薄荷醇能促进血液循环,让头脑更清醒;陈皮(三年以上老陈皮为佳)的香气酸甜,中医认为其"理气健脾,燥湿化痰",能缓解因紧张引起的胃部不适(很多青少年考前会出现"胃里像揣了块石头"的感觉)。

使用建议:将香材装入棉麻香包,挂在书包内侧或书桌前。考试当天可随身携带,紧张时轻嗅香包,通过"气味记忆"建立积极的心理暗示(心理学中的"锚定效应")。

场景3:与父母争执后的"情绪平复香"

适用问题:亲子冲突后的委屈、愤怒

香方:艾草3g、紫苏1g、合欢花1g(比例3:1:1)

原理:艾草的香气温暖厚重,《本草从新》说它"温经,逐冷,除湿",其含有的桉叶素能抑制过度兴奋的交感神经;紫苏气味辛散,《名医别录》记载"主下气,除寒中",能缓解因情绪激动导致的呼吸急促;合欢花在《神农本草经》中被称为"夜合","主安五脏,和心志,令人欢乐无忧",其香气淡雅,有"解郁安神"的效果。

使用建议:将香材煮水后倒入泡脚桶,水温控制在40℃左右,泡脚15分钟。边泡边深呼吸,让香气和热度共同作用,帮助情绪"软着陆"。

四、需要注意的"香疗边界":它不是万能药,但可以是温暖的陪伴

需要明确的是,香道缓解抑郁情绪,更多是作为辅助手段,而非替代专业治疗。如果青少年出现持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失、睡眠障碍等症状,必须及时寻求心理医生或精神科医生的帮助。但在日常的情绪波动中,香道可以成为一个"温柔的陪伴者"——它不需要复杂的操作,一根线香、一个香包,就能在物理空间中创造出一个"情绪安全区"。

更重要的是,香道的疗愈不仅在于香气本身,更在于"制香 – 用香"的过程。让青少年参与合香制作(比如研磨香材、调配比例),本身就是一种正念练习。当他们专注于称量、混合、压香的动作时,注意力会从"我为什么这么难受"转移到"如何让这炉香更完美",这种"心流体验"能有效打破抑郁的"反刍思维"。有位中学心理老师曾分享过一个案例:一名因社交焦虑拒绝上学的女生,在参与学校香道社团后,逐渐学会通过调配香方表达情绪——她用薄荷和柠檬香茅做的"勇气香",最终成了社团的"镇社之宝"。

写在最后:给所有关心青少年的你

当我们讨论"青少年抑郁"时,常说要"理解"要"陪伴",但具体该怎么做?香道或许提供了一个更具象的答案:它是书桌上那缕若有若无的轻烟,是书包里那个带着体温的香包,是和孩子一起研磨香材时的轻声对话。这些微小的、有温度的互动,比空洞的"别难过"更有力量。

最后想对所有正在情绪低谷的少年说:你不需要成为"完美小孩",但可以试着和自己和解。如果暂时找不到出口,不妨点一炉香——它不会立刻带走你的抑郁,但会陪你一起,等天亮。

参考资料

[1] 李时珍. 本草纲目[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1982.

[2] 周嘉胄. 香乘[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012.

[3] 日本芳香疗法协会. 芳香疗法与压力管理[R]. 东京: 日本芳香疗法协会, 2019.

【原创不易】转载交流请联系合香学社