清晨推开窗,风里飘来邻居家点的艾草香,恍惚间竟与《诗经》里“采艾祁祁”的画面重叠——原来我们与古人共享的,不只是同一片天空,还有这缕跨越三千年的草木芬芳。香文化的魅力,就藏在这些细微的香气里:它是《楚辞》中“扈江离与辟芷兮”的浪漫,是敦煌壁画里飞天手持的香球,是苏轼“捣香筛辣入瓶盆”的生活雅趣,更是我们今天仍在延续的“嗅觉记忆”。

一、香料的“双生花”:植物香与动物香的前世今生

若把香文化比作一幅画卷,植物香与动物香便是最基础的两种色彩。它们从自然中生长、凝结,又被人类赋予情感与文化的温度。

(一)植物香:大地馈赠的“天然香库”

中国先民对植物香的利用,几乎与农耕文明同步。《山海经》记载“薰草,佩之可以已疠”,说的正是用香草驱疫的原始智慧。从功能上看,植物香可分为三大类:

- 药用香:以艾草、菖蒲为代表。《齐民要术》提到“艾,五月五日采,曝干,捣为末,著瓦器中,密封,可藏数年”,古人不仅用艾草熏蚊避秽,更将其与端午习俗结合,形成“悬艾人,戴艾虎”的文化符号。

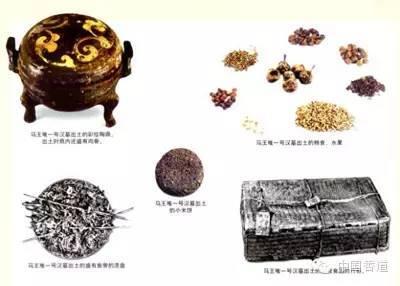

- 祭祀香:多为树脂类香料,如沉香、檀香。《周礼》规定“以禋祀祀昊天上帝”,“禋”即焚烧香草升烟以通神明。汉代海昏侯墓出土的青铜博山炉,炉身雕刻层峦叠嶂,正是模拟“海上仙山”焚烧沉香的场景。

- 生活香:包括花香与木本香。唐代《香谱》记载“玫瑰香,取花浸水,蒸取其液”,可见古人已掌握蒸馏制香技术;宋代文人更爱用桂花、梅花入香,陆游“沉水香销梦半醒,斜阳恰照竹间亭”的诗句,便描绘了用沉水香(沉香)伴读的雅事。

(二)动物香:珍稀中的“嗅觉密码”

动物香的使用虽晚于植物香,却因稀缺性成为身份与地位的象征。最具代表性的当属“四大动物香”:

| 香料名称 | 来源 | 历史记载 | 文化寓意 |

|---|---|---|---|

| 麝香 | 雄麝脐下腺囊分泌物 | 《神农本草经》列为“上品”,称其“辟恶气,杀鬼精物” | 唐代宫廷“瑞龙脑香”常以麝香为底,象征尊贵 |

| 龙涎香 | 抹香鲸肠道分泌物 | 《岭南杂记》载“龙涎于香品中最贵重,出大食国” | 宋代海外贸易兴盛后传入,被文人称为“海气所结”的灵物 |

| 灵猫香 | 大灵猫会阴部香囊分泌物 | 《本草纲目》记“灵猫生南海山谷,其阴如麝,取其液以合香” | 多用于调和香方,有“香中味精”之称 |

| 海狸香 | 海狸生殖器附近香囊分泌物 | 明清《香乘》偶有提及,实际使用较少 | 因获取困难,仅见于皇家御制香方 |

值得注意的是,动物香的使用始终伴随着伦理争议。明代《天工开物》已指出“麝每遇猎者,自剔其脐”,提醒人们珍惜自然馈赠;现代香业更普遍采用人工合成替代品,这或许也是香文化“顺应自然”精神的当代延续。

二、先秦到明清:香气里的文明年轮

(一)先秦:香气初绽的“原始浪漫”

在甲骨文里,“香”字写作“黍”上有“日”,本义是“谷物熟后的香气”。这一时期的香文化,带着浓厚的生存智慧与自然崇拜:

- 功能优先:《礼记·郊特牲》载“灌用鬯臭”,“鬯”是黑黍酿的酒,“臭”指香气,祭祀时用酒与香草混合,既是沟通天地的媒介,也有杀菌防腐的实用功能。

- 草木为尊:《诗经》中“采萧”“采艾”的记载多达20余处,萧(艾蒿)、椒(花椒)、兰(泽兰)是最常用的香料,《郑风·溱洧》“士与女,方秉蕑兮”的场景,正是青年男女以香草互赠表达爱慕的写照。

(二)汉唐:丝路香风里的盛世气象

张骞通西域后,香料贸易成为丝绸之路的重要组成部分,香文化也从“本土草木”走向“多元融合”:

- 外来香料涌入:《汉书·西域传》记载“罽宾国(今克什米尔)出旃檀、苏合香”,东汉时苏合香已用于“合诸香煎之,非自然一物”(《本草经集注》),说明调香技术的进步。

- 用香场景升级:唐代宫廷用香达到鼎盛,《唐六典》记载“尚食局掌供祠祭所用香”,仅杨贵妃的“瑞龙脑香”便需“南海进龙脑香,上与妃子各掌一囊”(《开元天宝遗事》)。民间则流行“香球”,王建《宫词》“红罗复斗帐,四角垂香囊”,说的正是用香球熏衣被的习俗。

(三)宋元:文人案头的雅韵流转

宋代是香文化的“文人化”时期,香从“贵族专属”变为“雅文化符号”,苏轼、黄庭坚等文人不仅用香,更亲自制香、写香:

- 香方的“文人美学”:黄庭坚的“意可香”以沉香、檀香、龙脑为主,他在《香之十德》中提出“感格鬼神、清净身心”等香德,将用香升华为精神修炼。

- 香事的“生活仪式”:陆游《老学庵笔记》记“故都(汴京)李和炒栗,名闻四方……其法用麝香渍沙”,可见香已融入饮食;朱熹更将“烧香”与“点茶、挂画、插花”并称为“四般闲事”,成为士大夫的生活标配。

(四)明清:世俗生活的烟火香魂

明代《香乘》的问世,标志着香文化进入“总结与普及”阶段;清代则因市民阶层崛起,香文化更贴近日常:

- 香具的“平民化”:明代宣德炉虽为宫廷御制,但仿制品在民间流行,《长物志》记载“宣炉之妙,在宝色内涵,珠光外现”,普通文人也能拥有一件心仪的香炉。

- 香方的“生活化”:清代《调鼎集》收录“玫瑰香露”“茉莉香粉”等方,甚至有“醒酒香”(用甘松、陈皮等调和),香从“仪式”走向“生活美学”。

三、当古香遇见今时:我们为什么需要香文化?

站在21世纪的今天,香文化并未因科技进步而褪色。北京故宫“石渠宝笈”特展中,观众能通过复原的“宣德炉”闻到明代文人用的“衙香”;上海豫园的“香道馆”里,年轻人跟着师傅学习“隔火熏香”;甚至连香水品牌都开始推出“中国香”系列,如“桂雨”“松烟”等,用现代调香技术复刻古人的嗅觉记忆。

这背后,是香文化“治愈”与“连接”的本质从未改变。当我们点燃一柱沉香,闻到的不仅是木头燃烧的味道,更是《香乘》里“香之为用,大矣”的智慧,是苏轼“鼻观先参”的禅意,是母亲用艾草熏被子时的温暖。它像一条无形的线,串起了三千年的晨昏,让我们在快节奏的生活里,得以停下脚步,与自己的内心、与祖先的智慧,好好说说话。

结语

从《诗经》里的“采萧”到今天的“香道体验”,从艾草的“驱疫”到沉香的“静心”,香文化的演变,其实是一部浓缩的中华文明史。它记录着我们对自然的敬畏,对美的追求,对生活的热爱。下一次闻到熟悉的香气时,不妨多停留片刻——你闻到的,可能是三千年的风,正穿过历史的褶皱,轻轻拂过你的鼻尖。

【原创不易】转载交流请联系合香学社