周末的午后,阳光透过纱帘斜斜洒进书房。我点燃一支鹅黄色的线香,看青烟袅袅升起,在空气中画出蜿蜒的曲线,清甜中带着一丝木质的醇厚,瞬间将喧嚣的都市隔绝在外。这缕熟悉的香气,总让我想起《红楼梦》里黛玉焚“百合香”的雅致,想起苏轼“捣香筛月”的闲趣——原来中国人与香的羁绊,早已深深刻进了文化的肌理。

一、香道起源:从“通神之物”到“生活美学”

若要追溯香道的源头,得把时间拨回三千年前的商周时期。那时的香,是沟通天地的“媒介”。《周礼·春官》记载:“以槱燎祀司中、司命、飌师、雨师。”古人用燃烧香草(槱燎)的方式,向神明传递敬畏与祈愿。河南安阳殷墟出土的青铜“香器”,正是这一时期“祭神用香”的实物佐证。

到了汉代,随着丝绸之路的开通,异域香料开始涌入中原。张骞通西域带回了苏合香、乳香,南方的沉香、檀香也通过海上贸易进入内地。《汉官仪》中提到,皇帝的“朝会”上,侍中、尚书等近臣需“怀香握兰”,用香气彰显礼仪之重。此时的香,已从“通神”延伸到“礼仪”,成为社会等级与文化修养的象征。

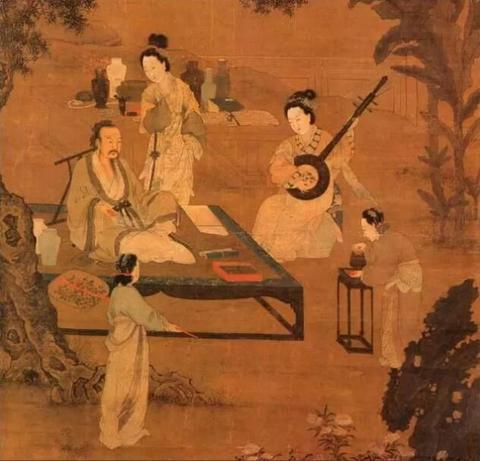

真正让香道“落地生根”的,是宋代。这个“文人治国”的时代,香与茶、诗、画并列为“四般雅事”。苏轼在《和子由蚕市》中写“蜀人衣食常苦艰,蜀人游乐不知还。千人耕种万人食,一年辛苦一春闲。闲时尚以蚕为市,共忘辛苦逐欣欢。去年霜降斫秋荻,今年箔积如连山。破瓢为轮土为釜,争买不翅金与纨。忆昔与子皆童丱,年年废书走市观。市人争夸斗巧智,野人喑哑遭欺谩。诗来使我感旧事,不悲去国悲流年。”虽未直接写香,却在《香说》中详细记录了自己“以松脂、柏实合香”的过程;李清照在《金石录后序》里回忆与赵明诚“赌书泼茶”时,总不忘“烧沉水香一炉”,让香气成为文人雅集的“氛围担当”。至此,香道完成了从“仪式”到“生活美学”的蜕变。

二、香料分类:大地馈赠的“气味博物馆”

古人云:“香者,气之正,正气盛则除邪辟秽也。”香料的选择,从来不是随意的。按来源划分,可分为“天产”与“人造”两大类,但真正被香道推崇的,是自然馈赠的“天产香料”。

(一)植物香料:草木的“呼吸密码”

植物香料是香道的“主力军”,按部位又可细分为:

- 树脂类:如沉香、檀香。沉香是瑞香科树木因受伤分泌的树脂与木质部结合形成的“结香”,《香乘》(明代周嘉胄著)记载:“沉香,岭南诸郡悉有之,旁海诸州尤多。”好的沉香“入水即沉”,香气层次丰富,初闻清凉,中调甜润,尾韵带一丝药香;檀香则取自檀香树的心材,气味温暖醇厚,有“香料中的贵族”之称。

- 花叶类:如艾草、桂花、玫瑰。艾草的香气辛温,《本草纲目》(明代李时珍著)载其“理气血,逐寒湿”,古人常燃艾香驱疫;桂花香气甜而不腻,宋代《陈氏香谱》中记录了“桂花香方”,将桂花与龙脑、麝香调和,用于熏衣。

- 根茎类:如菖蒲、木香。菖蒲是“水草之精英”,《楚辞》中“纫秋兰以为佩”的“兰”,便包含菖蒲的香气;木香气味辛烈,常作为香方中的“提香剂”。

(二)动物香料:自然的“气味精华”

动物香料虽用量较少,却是香方中的“点睛之笔”:

- 麝香:取自雄麝脐部的香囊分泌物,《神农本草经》将其列为“上品”,称“麝香,味辛温,主辟恶气,杀鬼精物”。但因野生麝数量稀少,现代多用人工合成麝香替代。

- 龙涎香:抹香鲸的肠道分泌物,漂浮在海洋中经多年氧化形成。其香气独特,初闻微腥,干燥后转为甜润的琥珀香,是高级香水中的“定香剂”。

(三)矿物香料:时光淬炼的“气味化石”

矿物香料以琥珀最具代表性。琥珀是松脂化石,加热后会散发出松脂的甜香。《天工开物》记载:“琥珀,松脂入地千年所化……焚之有松香气。”古人常将琥珀磨成粉,与其他香料混合,制成“琥珀香饼”。

三、香品分类:从“实用”到“艺术”的形态演变

香品是香料的“最终呈现”,古人根据使用场景与制作工艺,创造了丰富多样的形态。

(一)按形态分:方寸之间见匠心

- 线香:最常见的香品,将香料粉末与粘粉(如榆树皮粉)混合,搓成细条晾干而成。好的线香“点燃不爆,燃烧不熄,灰烬不散”,明代《遵生八笺》中记载的“百和香”线香,以沉香、檀香、龙脑等十几种香料调和,香气“清而不浊,浓而不腻”。

- 盘香:将线香盘成螺旋状,适合长时间使用。故宫博物院藏有清代“福寿盘香”,盘香外围刻有“福如东海”“寿比南山”字样,燃烧时香气均匀,是家居熏香的首选。

- 香粉:香料研磨成的粉末,可直接点燃,或铺在香灰上“隔火熏香”。宋代文人雅集时,常以“斗香”为乐,各人取出珍藏的香粉,比香气的“清、雅、远、久”。

- 香丸/香饼:香料与蜂蜜、水混合后搓成丸状或压成饼状,干燥后使用。《香乘》中记录的“雪中春信香丸”,以梅花、檀香、龙脑为料,香气“似雪后初梅,清冽中带一丝暖意”。

(二)按用途分:每一缕香都有“专属使命”

- 祭祀香:用于宗庙、祠堂祭祀,多选用“气味厚重”的香料,如檀香、艾草。《礼记·郊特牲》规定:“郊之祭也,迎长日之至也,大报天而主日也。兆于南郊,就阳位也。扫地而祭,于其质也。器用陶匏,以象天地之性也。于郊,故谓之郊。牲用骍,尚赤也。用犊,贵诚也。”其中“扫地理牲”后,必燃香以通神明。

- 药用香:结合中医理论,针对不同病症调配。如“避瘟香”以苍术、白芷、藿香为主料,《景岳全书》记载其“可辟时疫,防感冒”;“安神香”用沉香、薰衣草调和,适合失眠者使用。

- 雅集香:文人聚会时使用,强调“香气清逸”。苏轼在《和鲁直韵》中写“四句烧香偈子,随香遍满东南。不是文思所及,且令鼻观先参”,便是与友人“闻香论道”的写照。

- 生活香:用于熏衣、净室、驱虫。古代女子的“妆奁”中必有“香笼”,将衣物与香丸同置,穿时“衣袂生香”;夏季燃“艾草香”,既能驱蚊,又能祛湿。

四、香道用途:不止于“闻”,更在于“养”

现代人点香,多为“求个氛围”,但古人的香道,是“养身、养心、养德”的综合艺术。

(一)养身:香气中的“自然疗愈”

中医认为“鼻为肺之窍”,香气通过鼻腔进入人体,可调节气血。明代医家张介宾在《类经》中说:“香者,气之正也。正气入鼻,通于心肺,能养精神,和气血。”现代研究也证实,沉香的香气能缓解焦虑,檀香可放松肌肉,艾草香有抗菌作用。这正是古人“未病先防”的智慧。

(二)养心:香气中的“精神归处”

宋代文人点香,常与“静坐”“读书”结合。朱熹在《观书有感》中写“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来”,若此时燃一炉香,青烟与思绪共舞,正是“香助文思”的写照。李清照在《醉花阴》中“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”,用龙脑香(瑞脑)的清凉,消解秋日的愁绪——香,成了古人安放情绪的“容器”。

(三)养德:香气中的“君子之范”

香道讲究“净手、净心、净器”,从备料到点香的每一步,都是对“耐心”与“敬畏”的修炼。《香乘》中说:“香之为用,大矣!通天彻地,集灵达圣,莫先乎香。”古人通过香道,培养“不以物喜,不以己悲”的心境,正如周敦颐《爱莲说》中的“香远益清”,香气越远越清,做人亦当“德厚流光”。

结语:一炉香,照见中国人的生活哲学

从商周的祭神之香,到宋代的文人雅香,再到今天的生活用香,香道从未远离我们。它是母亲衣柜里的“香包”,是奶奶床头的“艾草香”,是书房里那支“伴读香”——它藏在每一缕烟火气里,诉说着中国人对“美”的追求,对“善”的坚守,对“生活”的热爱。

下一次点香时,不妨慢一点,看青烟如何在空气中舒展,闻香气如何在鼻腔里流转。你会发现,这缕香里,藏着千年的风雅,也藏着最本真的生活。

参考资料

《香乘》(明代周嘉胄著)

《本草纲目》(明代李时珍著)

《陈氏香谱》(宋代陈敬著)

《遵生八笺》(明代高濂著)

【原创不易】转载交流请联系合香学社