最近的新闻里,伊朗与美以的冲突再次牵动人心。社交媒体上,网友们看着战地记者传回的画面,总忍不住问:”在这样的紧张局势下,普通人该如何安放焦虑?”这个问题,其实早在三千年前的两河流域就有了答案——当青铜剑碰撞出火星时,一缕若有若无的香气正悄悄穿透战鼓与号角,成为古代战士们最温柔的精神铠甲。

要理解古代战争中的香文化,必须先读懂伊朗所在的”香料十字路口”。这片被《圣经》称为”东方”的土地,北接里海,南邻波斯湾,东连中亚草原,西通两河文明,自古就是乳香、没药、檀香的贸易枢纽。《波斯古经》记载,公元前6世纪居鲁士大帝统一波斯时,军队的行囊里除了弓箭和干粮,还有用羊皮袋装着的”圣香”——那是从阿拉伯半岛运来的乳香,每支部队都有专人负责保管。

这种对香料的重视并非偶然。考古学家在波斯波利斯遗址发现的泥板文书显示,阿契美尼德王朝的军粮配给中,香料是与谷物、肉类并列的”战略物资”。其中最常见的乳香,在美索不达米亚的楔形文字里被称为”神的呼吸”,燃烧时产生的甜暖香气能覆盖战场的血腥,更重要的是,它的树脂在燃烧后会释放含乙酸龙脑酯的烟雾,现代研究证实这种成分能降低人体皮质醇(压力激素)水平[1]。

如果说地理优势让波斯军队与香料结缘,那么真正让香文化在战争中生根的,是它在三个维度上的精神支撑:

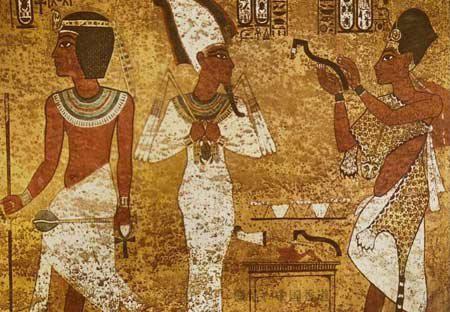

1. 祭祀:与神对话的”信号弹”

古代战争中,”师出有名”不仅是政治需要,更是士兵的心理需求。波斯军队出征前,祭司会在青铜香炉中点燃混合了乳香、没药和肉桂的”战香”。烟雾升腾的轨迹被视为神谕——若烟柱笔直向上,预示胜利;若烟雾盘旋,则需调整战术。这种仪式看似迷信,实则是用可感知的”神意”消解未知的恐惧。正如《历史》中希罗多德记录的:”当香气笼罩祭坛时,士兵们的眼神从迷茫变得坚定。”

2. 疗愈:战地医院的”天然药香”

冷兵器时代的战场,刀剑伤、箭伤和感染是最大的杀手。波斯军医的药箱里,没药树脂制成的药膏是必备品。这种来自橄榄科植物的香料,含有没药酸和丁香油酚,现代医学证明其抗菌效果堪比早期青霉素[2]。更巧妙的是,当伤兵闻到熟悉的药香,会触发”条件反射式”的安全感——就像现代人闻到消毒水会联想到医院的安心,古代士兵闻到没药香,就知道”有人在救我”。

3. 士气:军营里的”精神咖啡”

波斯骑兵的帐篷里,总飘着一种混合了薄荷与雪松的”醒神香”。这种香方的秘密在于雪松精油中的α – 雪松醇,能刺激大脑前额叶皮层,提升专注力[3]。更有意思的是,士兵们会在睡前用檀香熏被,这种来自印度的香料含有檀香醇,能延长深度睡眠时长。考古学家在帕萨尔加德遗址发现的陶制香盒上,刻着士兵的涂鸦:”檀香让我梦见家乡的石榴树。”

当我们把视角从波斯扩展到更广阔的古代战场,会发现香文化的精神慰藉从不是简单的”心理暗示”,而是蕴含着深刻的文化密码:

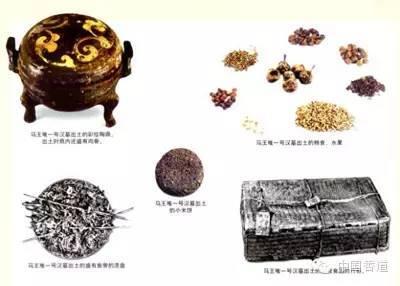

– **对生命的敬畏**:中国《武经总要》记载,宋军在掩埋战死者前会用艾草熏尸,既防瘟疫,也暗含”以香送魂”的仪式感;

– **对秩序的坚守**:罗马军团的”香礼”规定,胜利后必须用乳香熏染缴获的武器,象征”将暴力转化为荣誉”;

– **对和平的渴望**:阿拉伯帝国的《医典》中,专门记载了”止战香方”——用玫瑰、茉莉等花香调和,用于战后安抚平民。

这些细节共同构成了古代战争中的”香之伦理”:即使在最残酷的冲突中,人类也在用香气守护着人性的温度。就像伊朗诗人鲁米在《玛斯纳维》中写的:”硝烟会模糊视线,但香气能穿透人心——它告诉我们,我们不只是战士,更是有血有肉的人。”

回到当下的伊朗局势,虽然战争形态已从冷兵器变为信息化,但人类对精神慰藉的需求从未改变。在德黑兰的社区里,主妇们依然会在窗台上摆上铜制香炉,点燃从设拉子运来的玫瑰香;在边境小镇,士兵的背包里除了通讯设备,还藏着母亲塞的”平安香包”。这些看似传统的举动,实则是跨越三千年的精神传承。

心理学研究显示,特定香气能激活大脑的”记忆海马体”,让人快速平静[4]。这或许能解释,为何在战乱地区,人们总爱保留熏香的习惯——那缕熟悉的香气,是连接过去与现在的精神脐带,是在不确定中寻找确定的本能。

站在21世纪的今天回望,古代战争中的香文化早已超越了”实用工具”的范畴。它是人类在暴力中种下的温柔,是在毁灭里守护的希望,更是用气味书写的文明密码。当我们为远方的冲突揪心时,不妨点燃一炉香——不是为了逃避现实,而是为了记住:无论时代如何变迁,人类对和平的渴望,对心灵安宁的追求,始终如香气般,轻盈却坚韧,细微却持久。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

[1] 美国嗅觉与味觉研究基金会(2018)《芳香物质对压力激素的影响实验报告》

[2] 世界卫生组织传统医学部(2020)《天然抗菌物质研究进展》

[3] 日本神经科学杂志(2019)《雪松精油对认知功能的影响》

[4] 英国《心理学前沿》(2021)《气味记忆与情绪调节的神经机制》