清晨的一阵腹痛惊醒了刚换季的小夏,昨天贪凉吃了顿冰西瓜,今天就开始频繁跑厕所——腹泻,这个“肠道小麻烦”几乎每个人都遇到过。除了急着找止泻药,你有没有想过,一缕香也能帮肠道“稳住阵脚”?在合香学的千年智慧里,藏着不少“健脾祛湿”的止泻密码,从古代宫廷香方到现代专业健康香品定制,合香正用独特的方式守护着我们的肠道健康。

一、古代香方里的“止泻智慧”:香气是肠道的“祛湿伞”

腹泻的根源,在中医看来多与“湿”有关——湿邪困脾,导致脾胃运化失常,肠道无法正常吸收水分,便会出现大便稀溏、次数增多的情况。而古代合香师早就发现,某些香料的香气能“燥湿健脾”,帮肠道“赶走”湿气。

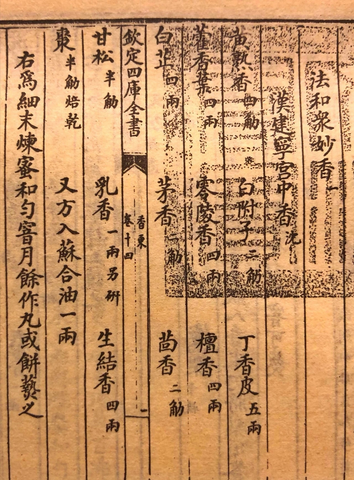

早在宋代,《陈氏香谱》中就记载了一款“健脾和胃香”:用苍术、藿香、茯苓、丁香各等份,研磨成细粉,加入少量蜂蜜制成香丸,佩戴在腰间或焚烧。其中,苍术被称为“祛湿圣药”,其辛辣的香气能燥湿健脾,让“偷懒”的脾胃重新开始工作;藿香的香气清新,能化湿和中,缓解因湿气停滞导致的腹痛、腹胀;茯苓则像“肠道清洁工”,能利水渗湿,把体内多余的水分排出体外。古代医家认为,香气通过呼吸进入体内,能“通经络、调气血”,从而达到“止泻而不固涩”的效果——既止住腹泻,又不会让肠道变得“呆滞”。

在古代宫廷,合香更是预防腹泻的“秘密武器”。每到夏季,太医会给皇室成员佩戴“避秽香丸”,其中加入藿香、薄荷、佩兰等香料,专门预防因暑湿导致的“夏日腹泻”;民间则有“烧苍术驱邪止泻”的习俗,每到雨季,人们会在屋内焚烧苍术,认为其香气能“赶走”肠道里的“坏东西”,让家人远离腹泻。这些流传千年的香方,其实是古人用“香气疗法”应对腹泻的智慧结晶。

二、现代研究揭秘:香气如何“搞定”腹泻?

1. 杀菌消炎:阻断腹泻的“源头”

腹泻的常见原因之一,是肠道受到致病菌(如大肠杆菌、沙门氏菌)的感染。研究发现,苍术中的苍术素、藿香中的藿香醇等挥发油成分,能直接抑制这些致病菌的生长繁殖,减少肠道炎症反应。比如,苍术素对大肠杆菌的抑制率可达80%以上,能快速缓解因细菌感染导致的腹泻(《中药药理学》)。

2. 调节菌群:让肠道“环境”更稳定

肠道菌群失衡,也是腹泻的重要原因。藿香中的藿香醇能增加肠道内有益菌(如双歧杆菌、乳酸菌)的数量,抑制有害菌的生长,从而恢复肠道菌群平衡(《天然药物化学》)。茯苓中的茯苓多糖则能增强肠道黏膜的屏障功能,防止有害物质进入体内,减少肠道受到的刺激(《中药学》)。

3. 舒缓痉挛:缓解腹痛“急刹车”

腹泻时的腹痛,多是由于肠道平滑肌痉挛引起的。丁香中的丁香油酚能松弛肠道平滑肌,缓解痉挛性腹痛;薄荷中的薄荷脑则能清凉止痛,让肠道“冷静下来”(《中药化学成分与药理作用》)。这些成分通过香气挥发,经呼吸道黏膜吸收,直接作用于肠道,起到“快速止泻+缓解腹痛”的双重效果。

三、从“千人一方”到“私人定制”:高端合香如何解决腹泻痛点?

古代香方虽好,但“千人一方”的模式并不适合现代人的体质差异。比如,同样是腹泻,有人是“湿热型”(大便黏腻、肛门灼热),有人是“脾虚型”(大便稀溏、乏力),还有人是“寒湿型”(大便清稀、怕冷),需要不同的香方应对。

如今,高端合香品牌推出的专业健康香品定制服务,正好解决了这个问题。合香师会通过“体质辨识”(如望舌、把脉、询问症状),判断客户的腹泻类型,然后搭配不同的香料:

- **湿热型腹泻**:用苍术、黄柏、薏苡仁、薄荷等,加强清热祛湿的效果,缓解大便黏腻、肛门灼热的症状;

- **脾虚型腹泻**:用黄芪、白术、山药、陈皮等,侧重健脾益气,改善因脾虚导致的“一吃凉的就腹泻”;

- **寒湿型腹泻**:用干姜、肉桂、丁香、藿香等,温阳散寒,缓解大便清稀、怕冷的情况。

定制的香品形式也非常丰富:香珠定做(佩戴在手腕上,持续释放香气)、香丸(含服或焚烧)、线香(日常熏香),满足不同人的使用习惯。比如,对于经常出差的人来说,一串健脾祛湿香珠既能作为装饰,又能随时缓解因水土不服导致的腹泻;对于家庭主妇来说,一支定制线香可以在做饭时熏香,让家人在呼吸间预防腹泻。

四、结语:合香,是肠道的“温柔守护者”

从古代《香谱》中的“健脾和胃香”,到现代专业健康香品定制,合香学的止泻智慧,其实是古人“治未病”理念的体现——通过香气调节身体平衡,预防和缓解腹泻。与药物相比,合香的优势在于“温和无刺激”,它不会强行“止住”腹泻,而是通过“调理脾胃、祛湿杀菌”,让肠道自己恢复正常功能。

如果你也被腹泻困扰,不妨试试合香定制:让合香师根据你的体质,打造一款“专属香品”,让一缕香帮你找回肠道的“稳稳的幸福”。毕竟,最好的健康,从来不是“治病”,而是“预防”——而合香,正好给了我们一种“闻着香就能健康”的选择。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

1. 《陈氏香谱》(宋代·陈敬);

2. 《本草纲目》(明代·李时珍);

3. 《中药药理学》(高等教育出版社);

4. 《天然药物化学》(人民卫生出版社);

5. 《中药学》(中国中医药出版社)。