推开一扇民国老木窗,风里飘来一缕若有似无的沉水香——那不是寺庙里庄严肃穆的祭祀香火,而是弄堂深处文人书房里的一缕雅韵。从明清时期的”祭神如神在”,到民国年间的”案头有香,岁月生温”,香文化在这短短几十年里完成了从”神圣仪式”到”生活美学”的华丽转身。今天,我们就来聊聊这段藏在香灰里的民国往事。

一、香火里的”神圣密码”:民国前的祭祀用香传统

在民国以前,香的第一身份始终是”通神媒介”。《礼记·郊特牲》早有记载:”臭(香气)阴阳,享于鼻,故灌用鬯(chàng)臭”,说的就是用香气沟通天地人神的古老传统。这种”神圣性”在明清时期达到高峰,无论是皇家祭天的”天坛大香”,还是民间宗祠的”春秋二祭”,用香都有严格的规制。

比如祭祀用香的原料选择,必须遵循”清、净、正”的原则。《香乘》中记载,上等祭祀香多用海南沉香、越南降真香为主料,辅以乳香、龙脑等”纯阳之木”,取其”气清而不浊,味厚而不薄”的特性。香的形态也有讲究:线香要”直如尺,细如发”,象征对神明的虔诚;盘香需”环环相扣,无断无结”,寓意天地循环。

这种神圣性甚至渗透到民间生活。老北京的”香道胡同”里,百年香铺”聚香斋”的账本显示,清末年间80%的订单都是”祭祀用香”,从腊月二十三的”祭灶香”到清明的”扫墓香”,每个节气都有对应的香方。正如《北平风俗类征》所述:”香之一物,非独雅玩,实乃民生之需,敬祖之仪。”

二、时代浪潮下的”香事转向”:民国社会变革的催化

1. 礼制瓦解:从”敬神”到”悦己”的心理转变

随着封建帝制终结,皇家祭祀体系土崩瓦解。故宫档案显示,1924年溥仪出宫时,库房里还剩3000余斤”天坛大香”,却再无使用场景。民间宗祠的祭祀规模也大幅缩减,上海《申报》1925年的一则报道提到:”沪上宗祠用香量较十年前减少六成,青年子弟多以鲜花代香。”

当”敬神”的刚需减弱,香开始回归”悦人”的本质。正如民国文人梁实秋在《雅舍谈吃》中写:”从前烧香为敬神,如今焚一炉香,不过是为了让书房多几分静气。”这种转变,让香从”必须完成的仪式”变成”主动选择的生活美学”。

2. 文人坚守:传统雅文化的”突围”

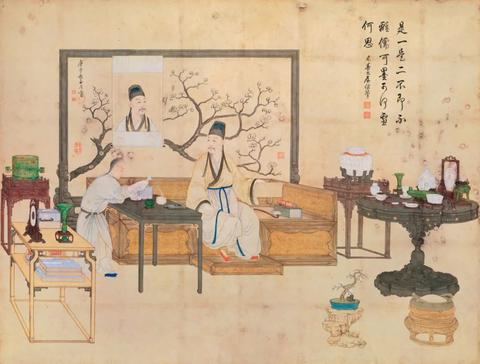

在时代洪流中,一群文人成了香文化的”守灯人”。他们既不愿全盘西化,又不甘心传统消亡,于是将香事融入日常雅集。苏州”南社”的文人笔记里,常能看到这样的记载:”丙寅年秋,同柳亚子、陈去病诸君聚于网师园,设香几、置古炉,以沉香、檀香合’秋露白’,谈诗论道至三更。”

这些文人雅集,让香事从”宗教仪式”变成”文化符号”。他们不再追求香的”通神效力”,而是更在意香的”气韵格调”。比如著名词人况周颐在《蕙风词话》中提出”香有三品”:”一曰清,如空谷幽兰;二曰润,如晨露沾衣;三曰远,如暮鼓余音”,完全从审美角度定义香的价值。

3. 商业推动:香铺的”转型智慧”

嗅觉敏锐的香铺商人,很快捕捉到市场变化。上海”雷允上”香铺1930年的广告单上,除了”祭祖高香”,还新增了”文人雅香””闺阁清玩”等品类。其中一款”松窗读易香”的介绍写着:”取黄山松针、建阳竹茹、武夷岩茶合制,焚之有松风入牖、墨香盈案之趣,最宜书斋夜读。”

这种转型不仅体现在产品,更体现在服务。老香铺”三和堂”的后代回忆,民国年间他们推出”香方定制”服务:文人可以根据自己的书房格局、常用书籍、甚至诗词风格,定制专属香品。比如为画家定制”松烟墨香”,为诗人定制”梅影月香”,这种”私人定制”的模式,至今仍是高端香品的核心竞争力。

三、文人雅玩的”香事图谱”:民国香文化的新面貌

1. 香具:从”庄严”到”精巧”的审美变迁

明清时期的祭祀香具,多为铜制大炉,造型厚重,纹饰以龙纹、云纹为主,强调”神圣不可侵犯”。到了民国,香具开始向”小、巧、雅”发展。

上海博物馆藏的”民国朱泥香盒”,直径仅5厘米,盒身刻着”闲中一炷香”的小楷,盒盖绘有墨竹,完全是文人案头的把玩之物。更有趣的是”便携式香具”的流行——《申报》1932年广告中,”南洋工艺社”推出”旅行香筒”,铜制圆筒内装线香、香铲、火绒,方便文人出游时携带,”登山临水,焚一炉香,不负山水清音”。

2. 香方:从”固定”到”创意”的合香革命

传统祭祀香方讲究”遵古制”,比如”天清香”必须用”沉水香一两、乳香五钱、龙脑三分”,比例分毫不能差。但民国文人合香,更像一场”嗅觉的诗歌创作”。

著名学者周作人的《知堂香谱》中记载了一款”苦茶庵香”:”取龙井茶叶(焙干)三钱、建莲心二钱、橄榄核(炭化)一钱,合以少量沉香末,焚之有苦后回甘之味,最宜配苦丁茶。”这种将日常物品融入香方的做法,打破了传统合香的”神圣性”,让香更贴近生活。

3. 香会:从”仪式”到”雅集”的社交升级

明清的”香会”多与宗教活动绑定,比如”天妃宫香会”是为祈求航海平安。到了民国,”文人香会”成了新时尚。

1935年《上海生活》杂志记载,沪上”海上题襟馆”每月举办”香月雅集”:参与者各带一款自制香品,现场盲评,评点标准包括”香韵层次””燃烧时长””与环境适配度”等。更有文人别出心裁,将香会与诗会、茶会结合,比如”香茶诗三会”:先焚一炉香定气,再烹茶论道,最后即兴赋诗,诗成则香尽,堪称”时间美学”的典范。

四、香事余韵:民国雅趣如何滋养现代生活?

如今,当我们在博物馆看到民国香具的细腻雕工,在古籍里读到文人合香的奇思妙想,会发现这段”从祭祀到雅玩”的演变,其实为现代香文化埋下了重要伏笔——它证明了香不仅是”通神之物”,更是”悦己之器”;不仅是”传统符号”,更是”生活美学”。

如果你也想体验这种民国文人的雅趣,不妨试试这些方式:

- 定制专属文人香:参考民国合香思路,用你最爱的植物(比如常读的书纸、庭院的落花)定制一款”记忆香”,让香气成为生活的注脚。

- 迷你香具收藏:选择小巧的瓷炉、竹制香插,放在书桌、床头,每天焚一炉香,让仪式感渗透日常。

- 香道雅集:约上三五好友,各自带一款香品,聊聊香气背后的故事,这或许就是当代的”民国香会”。

【原创不易】转载交流请联系合香学社