清晨推开窗,春分的风裹着湿润的草香钻进屋子。我习惯性地取出去年秋天合的「春生香」,点上一炉——青烟袅袅中,突然想起母亲总说:“节气到了,香要换。”原来这一缕缕绕梁的香气,早把中国人的文化认同,织进了二十四节气的经纬里。

翻开《礼记·月令》,“孟春之月,其臭膻”“仲春之月,其臭焦”的记载跃然纸上。古人将“臭”(气味)与季节、五行、脏腑对应,用香不再是单纯的嗅觉享受,而是顺应天时、调和阴阳的生活智慧。就像《齐民要术》里写“清明前,采艾以为薪,合苍术、白芷焚之,避疫气”,清明用艾草、苍术的习俗,至今仍在江南农家的灶头延续。

这种与节气同频的用香传统,本质上是一种“文化编码”。当我们在冬至夜焚一炉沉水香,暖意从鼻尖漫到心口时;当芒种时节用藿香、佩兰打香篆,清暑气的同时,其实是在完成一场跨越千年的“文化对话”——我们的祖先曾在同样的节气里,用同样的香料,与自然、与家族、与自己对话。

若把二十四节气比作一幅水墨长卷,那用香就是其中最灵动的色彩。不同节气的气候特点、物候变化,决定了香料的选择与用香方式,每一缕香气都是自然与人文的“双向奔赴”。

1. 春:萌芽时的“唤醒香”

立春到谷雨,万物从蛰伏中苏醒,却也带着春寒与湿冷。古人偏爱辛温发散的香料:

- 立春:用陈皮、紫苏合香,取“辛散”之意,唤醒脾胃阳气;

- 雨水:加少量甘松,调和春寒中的湿重;

- 清明:艾草、苍术为主料,《岁时广记》载“清明焚艾,百邪不侵”,既是驱虫避秽,更是对“清洁”的文化隐喻。

2. 夏:生长时的“清凉香”

夏至前后,暑气蒸腾,用香讲究“清而不寒”。《陈氏香谱》中“夏月香方”多以薄荷、藿香、石菖蒲入香:

- 芒种:藿香、佩兰按3:1比例和合,挂于床头,清暑气而不夺味;

- 小暑:加少量龙脑(天然冰片),但需控制比例,避免“凉过则伤阳”;

- 三伏天:用檀香、艾草混合,古人认为“夏火盛,檀香可引火归元”,既解暑又护元气。

3. 秋:收敛时的“温润香”

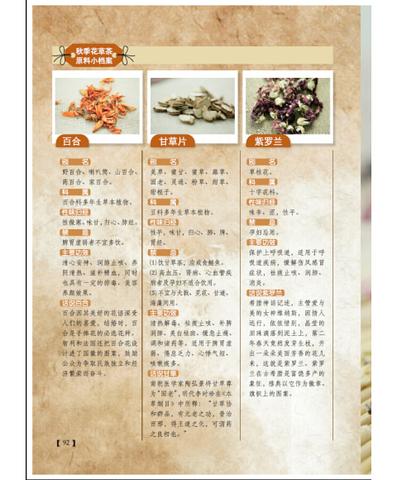

秋分至霜降,天气转燥,用香转向“甘润养肺”。《香乘》中“秋香十式”多以桂花、百合、款冬花为灵感:

- 白露:桂花、蜂蜜调和成线香,“桂香入肺,润而不腻”;

- 寒露:加少量熟地黄粉(炒制后),取“润秋燥而不滋腻”;

- 霜降:用山茱萸、五味子打香篆,“酸收”之意对应秋气的收敛,帮身体“收住”阳气。

4. 冬:蛰伏时的“暖身香”

冬至到小寒,天寒地冻,用香以“温通”为要。《遵生八笺》里“冬月围炉香”最经典:

- 冬至:沉水香(优质沉香)为主,配少量肉桂,“沉水香暖肾,肉桂温脾,双管齐下抗寒”;

- 大寒:加少量乳香,“乳香活血,与沉香搭配,暖身更暖心”;

- 腊八:传统用“八宝香”——陈皮、红枣、桂圆、枸杞(炒制)、干姜、甘草、花椒、檀香,既是香料,也是“食补”的嗅觉延伸。

在快节奏的今天,我们为什么还要坚持“节气换香”?答案或许藏在三个“连接”里:

1. 连接自然:用香是“与天地对话”的仪式

当我们根据节气调整香品,本质上是在重新建立与自然的“感知链接”。现代人习惯了空调、暖气带来的“恒定温度”,却逐渐失去了对“风从哪个方向来”“空气里有什么味道”的敏感。而节气用香,就像一根“嗅觉天线”——闻到清明的艾香,你会突然意识到:哦,该给衣柜换春装了;闻到冬至的沉水香,才惊觉:原来年关真的近了。

2. 连接家族:用香是“代际记忆”的载体

我总记得外婆的樟木箱里,永远放着一小包“端午香”——藿香、薄荷、紫苏叶,用红布包着。她说这是她母亲传下来的,“端午焚了这香,一年不生痱子”。现在我给女儿做香包,也会特意加入这三味,看她把香包挂在书包上,突然明白:所谓文化认同,不过是“我做的事,和我妈妈、外婆做的事,是同一件事”。

3. 连接身份:用香是“我是中国人”的隐性表达

在巴黎的香氛展上,我曾见过外国调香师惊叹:“你们的节气用香,简直是天然的‘文化IP’!”当我们在春分点一炉“春生香”,在立秋焚一柱“秋润香”,这些具体的行为,比任何口号都更有力地宣告:“我属于这个文化,我认同它的智慧。”

或许你会说:“节气用香听起来美好,但自己调香太麻烦了。”别担心,我们可以用更现代的方式“接住”这份传统:

1. 定制属于自己的“节气香单”

专业的合香师可以根据你的体质、生活环境,定制全年24节气香品。比如易过敏的朋友,清明香可以减少艾草比例,增加白芷;体寒的女性,冬至香可以加重沉香,少用肉桂避免上火。这种“私人定制”,既保留了节气用香的文化内核,又贴合个人需求。

2. 用“香珠”替代传统线香

如果觉得每天点香麻烦,不妨试试“节气香珠”——将研磨后的香料与天然粘粉混合,手工搓成珠子,串成手链或挂饰。比如夏天的“清暑香珠”(藿香、薄荷、石菖蒲),戴在手腕上,走动时自然散发凉意;冬天的“暖身香珠”(沉香、肉桂、乳香),揣在兜里,随时能闻到暖意。

3. 把节气用香变成“家庭仪式”

周末和孩子一起做“小满香包”(艾草、陈皮、茉莉花),教他认每一味香料;冬至夜和父母围炉煮茶,顺便焚一炉“冬藏香”。这些微小的仪式,会像种子一样,在孩子心里种下“文化认同”的根——他会知道:“我们家的冬天,是沉水香的味道;我们家的夏天,是藿香的味道。”

最后想和你说:文化认同从来不是抽象的概念,它藏在春分的第一缕艾香里,在母亲缝的端午香包里,在你为孩子定制的节气香珠上。这一缕缕香气,不是老物件,而是活的文化——它在你的呼吸里,在你指尖的温度里,在你想“把美好传给下一代”的心意里。

如果你也想让生活多一缕“有文化的香气”,欢迎来找我定制专属的节气香品——从春分的“唤醒香”到冬至的“暖身香”,让每一个节气,都有属于你的味道。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

[1] 周嘉胄. 《香乘》[M]. 北京: 中国书店, 2012.

[2] 陈敬. 《陈氏香谱》[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009.

[3] 高濂. 《遵生八笺》[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 2018.