清晨推开古寺山门,檀木与沉水香的气息裹着晨雾扑面而来。我忽然想起《楚辞》里那句“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”——两千年前屈原衣襟上的香草,竟与今日佛前的香云,在时光里织就了一张若隐若现的香网。今天,我们就来聊聊这场“香魂对话”的前世今生。

一、《楚辞》:华夏香文化的“香草基因库”

翻开《楚辞》,满纸都是“香”的诗行。

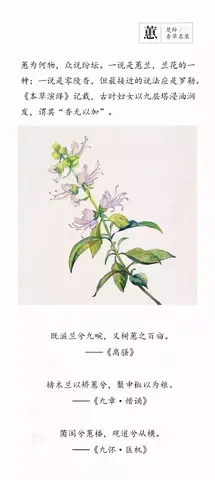

“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”(《离骚》),“沅有芷兮澧有兰”(《湘夫人》),“秋兰兮麋芜,罗生兮堂下”(《少司命》)……屈原笔下的香草,绝非简单的自然植物,而是他“扈芷佩兰”的人格象征。据统计,《楚辞》中明确提及的香草有20余种,兰、芷、蕙、椒、桂、薜荔、杜衡、石兰等,构成了中国最早的“香草精神图谱”。

这些香草的选择,与楚地的地理气候密不可分。长江流域温暖湿润的环境,孕育了丰富的芳香植物资源;而楚文化中“信巫鬼,重淫祀”的传统(《汉书·地理志》),又让香草成为沟通人神的媒介——祭祀时焚烧香草以通神灵,佩戴香草以驱邪避秽,这种“香祭”传统,正是华夏香文化的源头之一。

关键转折

当《楚辞》的香草从“自然之香”升华为“精神之香”,它不仅为后世文人提供了“以香喻德”的审美范式,更埋下了与外来香文化交融的伏笔。

二、佛经香故事:从“西域香云”到“中土香火”

佛教东传,带来了另一套完整的“香事体系”。

早期佛经中,“香”是“六尘”之一(《楞严经》),更是“五供养”(香、花、灯、水、果)的核心。《法华经》记载“以牛头栴檀、沉水香等,积如须弥,烧以供养”,《维摩诘经》则描述“香积世界”的菩萨“以众香钵盛香饭”,可见香在佛教中既是物质供养,也是精神象征——“香为佛使”,通过香气传递法音,净化人心。

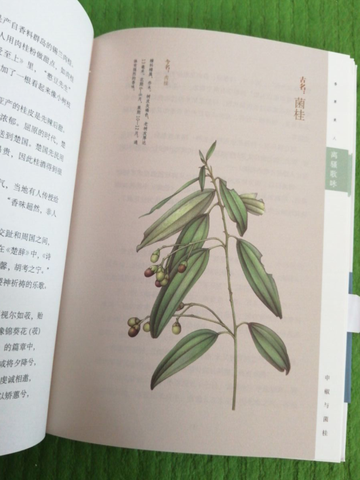

但佛经中的香料,多为西域特产:栴檀(檀香)、沉水(沉香)、龙脑、苏合香等,与《楚辞》的本土香草形成鲜明对比。这种差异,在汉唐时期的“香料贸易”中逐渐消解。

历史节点

张骞通西域后,丝绸之路不仅运来葡萄、宝马,更带来了“胡香”;唐代《唐六典》记载,宫廷“香药库”储备的香料达30余种,其中既有本土的兰、桂,也有外来的沉香、龙脑。此时的佛经香事,开始融入中土元素——比如用《楚辞》中“兰”的高洁,诠释“戒香”的清净;用“椒”的辛烈,比喻“智慧香”的破除愚痴。

敦煌莫高窟第217窟的唐代壁画《观无量寿经变》中,乐伎手持香炉,炉中飘出的香云竟绘成兰叶形状——这或许正是佛经香事与《楚辞》香草“第一次牵手”的视觉见证。

三、香魂交织:从“对抗”到“共生”的千年演变

如果说汉唐是“碰撞期”,宋元则进入“融合期”。

宋代文人将《楚辞》的“香草人格”与佛教的“香供禅意”结合,创造了独特的“文人香道”。苏轼在《和子由蚕市》中写“蜀人衣食常苦艰,蜀人游乐不知还。千人耕种万人食,一年辛苦一春闲……”,看似写蚕市,实则暗含“以香养性”的哲思——他在《香说》中直言:“香者,感格鬼神,清净身心,能拂去妄念,能契道心。”这种“香即道”的理念,既是对屈原“香草喻德”的继承,也是对佛教“香供修心”的发展。

明代《遵生八笺》记载的“楚兰香方”,更直接将《楚辞》与佛经香事融合:以兰草为主料,配沉水香、檀香、龙脑,“焚之如见屈子行吟泽畔,又如闻佛偈绕梁”。这种合香,不再是单纯的香料堆砌,而是用香气编织文化记忆——前调是《楚辞》的“路漫漫其修远兮”,后调是佛经的“心若莲花次第开”。

现代启示

今天的合香定制,正是这种文化融合的延续。我们为客户设计“楚辞·禅意”系列香品时,会特别选用《楚辞》中的兰、芷、桂,搭配佛经常用的沉水、檀香,再根据客户的性格、运势调整比例——有人需要“兰之幽”来沉淀浮躁,有人需要“檀之稳”来滋养心神,这既是对历史的致敬,也是对个体的尊重。

四、香事未远:我们为何需要这场“香魂对话”?

站在21世纪回望,《楚辞》的香草与佛经的香云,早已成为中国人精神世界的“双生香”:

- 当我们在焦虑中点燃一炉“楚兰香”,闻到的不仅是草木芬芳,更是“虽九死其犹未悔”的生命力量;

- 当我们在喧嚣中供养一柱“禅檀”,感受到的不仅是香气氤氲,更是“心无挂碍”的智慧清凉。

这或许就是香文化最动人的地方——它从不是静止的“老物件”,而是活着的文化基因。就像我们的“高端合香定制”服务,每一款香都是一次“历史对话”:客户提供自己的故事、需求,我们用《楚辞》的香草密码与佛经的香事智慧,为其定制专属的“香气人生”。

香是时间的容器,也是文化的桥梁。从《楚辞》到佛经,从楚地香草到西域沉水,每一缕香气里都藏着中国人的精神密码。如果你也想拥有一款“会讲故事的香”,无论是致敬《楚辞》的高洁,还是追寻佛经的禅意,甚至是融合两者的独特气质,我们的“合香定制”团队都能为你实现——毕竟,最好的香,从来都是“为你而生”。

参考资料

《楚辞集注》(朱熹注)

《法华经》《楞严经》(佛教经典)

《中国香文化史》(沈子善 著)

《遵生八笺》(高濂 著)

【原创不易】转载交流请联系合香学社