清晨点一炉沉水香,看青烟袅袅绕梁,这是现代人追求的生活仪式感;可在明代,文人案头的一炉香,或许不只是风雅,更是藏着医者智慧的“天然药匣”。今天要聊的,是被后世称为“香学集大成者”的周嘉胄——他用二十年编纂的《香乘》,不仅是一部香文化百科全书,更藏着明代医者与香的深层联结。

一、周嘉胄是谁?从“香痴”到“香学守夜人”

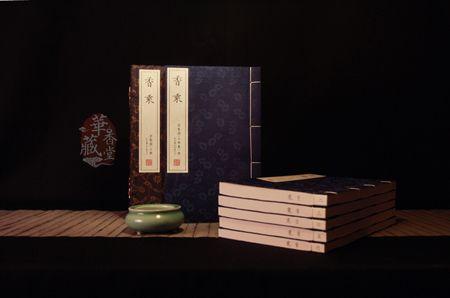

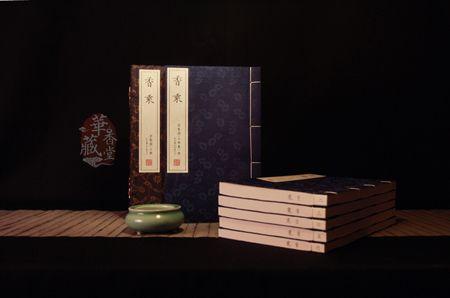

若说明代是香文化的“黄金时代”,周嘉胄(约1582 – 1652)便是那个“把散落的香文化珍珠串成项链”的人。这位生于扬州的文人,虽未入仕,却以“香痴”之名传世。他在《香乘·小引》中自述:“余性喜香,每遇异香,必穷其底里。”为了编纂《香乘》,他遍访藏书楼、请教香匠医家,历时二十年,终成二十八卷的香学巨著。

《香乘》有多重要?清代《四库全书》评价其“采摭繁富,于香事本末,殆已赅备”(《四库全书总目提要》)。书中不仅收录了从秦汉到明代的香方、香器、用香典故,更罕见地将“医者用香”的智慧系统整理——这在同时代的香学著作中堪称独树一帜。

二、明代医者与香:一场延续千年的“气味疗愈”

1. 香料:中医里的“气味药”

在中医理论中,“香”不仅是嗅觉感受,更是“辛散、温通、开窍”的药性体现。明代医家缪希雍在《本草经疏》中提到:“香者,气之正也,正气盛则邪不可干。”周嘉胄在《香乘·香疗》卷中,收录了大量类似记载:

- 沉香:“辛温无毒,入脾、胃、肾经,理诸气,调中平肝”(引《名医别录》);

- 麝香:“通关利窍,治中风、中气、中恶”(引《本草纲目》);

- 艾叶香:“温经止血,逐寒湿,明代医家常用艾香熏灸治寒症”(引《普济方》)。

这些记载并非周嘉胄独创,而是他从《千金方》《太平圣惠方》等医典中提炼的“用香心法”——在他看来,香不仅是“闻”的,更是“疗”的。

2. 香疗:从宫廷到民间的“日常养生术”

明代笔记《客座赘语》记载:“金陵士大夫家,晨起必焚一炉香,或辟秽,或醒神,或助读。”周嘉胄在《香乘》中记录了许多“生活化香疗”场景:

- 文人读书时用“柏子香”:柏子仁性温,香气清冽,能“养神益智,防虚烦失眠”;

- 主妇治厨房秽气用“苍术香”:苍术燥湿健脾,明代医家吴有性在《温疫论》中提到“苍术焚之,可辟疫气”;

- 产妇产后用“艾草香”:艾香温通,能“暖宫驱寒,防产后风”。

这些细节,正是明代“医香不分家”的缩影——医者用香治病,百姓用香养生,而周嘉胄则用《香乘》将这些智慧“存档”。

三、周嘉胄的“医者视角”:在雅与用之间找到平衡

明代许多香学著作(如屠隆《考槃余事》)更重“雅趣”,但周嘉胄的《香乘》多了一份“实用主义”。他在书中多次强调:“香之妙,不在形而在气;气之妙,不在嗅而在疗。”这种观点,恰恰暗合中医“治未病”的理念。

案例1:“雪中春信香”——冬病夏治的香方智慧

《香乘·卷十六》记载了一款“雪中春信香”:“取梅花蕊(未开者)、檀香末、龙脑少许,和蜜为丸。冬至日焚之,可温阳散寒,防冬日咳嗽。”梅花蕊性微温,檀香理气,龙脑开窍,三者结合,正是中医“冬病夏治”(提前调理)的思路。周嘉胄特别注明:“此香宜文人书斋,既添雅韵,又护肺脾。”

案例2:“避瘟香”——明代的“防疫黑科技”

《香乘·卷二十》收录的“避瘟香方”:“苍术、大黄、白芷、藿香各等分,研末制香。遇时疫(瘟疫),每日焚一柱,可辟秽气。”这与《景岳全书》中“辟瘟丹”的配方高度相似。周嘉胄在按语中写道:“余尝见扬州老医,每至春疫时,令病家焚此香,十家九安。”可见他不仅记录香方,更验证过其实际疗效。

四、从《香乘》到今天:传统香道的“疗愈新可能”

1. 定制合香:让“古方”适配现代人的体质

明代医者用香讲究“辨证施香”:体寒者用艾草、肉桂;火旺者用薄荷、菊花。现代人同样需要“个性化”——我们的团队(专业健康香品定制)会根据客户体质、生活习惯,结合《香乘》古方与现代芳香疗法,定制专属香品:

- 熬夜族:选柏子仁、酸枣仁,助眠安神;

- 压力大:选薰衣草、佛手柑,疏肝解郁;

- 体寒者:选艾草、生姜,温阳驱寒。

2. 高端香品:拒绝化学香精,回归“天然疗愈”

市场上许多香品添加化学香精,虽香却伤肺。而真正的传统合香(如《香乘》记载),用的是天然香料:沉香、檀香取自树木,玫瑰、茉莉来自花卉,艾草、苍术本是药材。我们坚持“零化学添加”,每一款香品都经过严格配比,既保留香气层次,又发挥疗愈功效。

结语:一炉香里的文化温度

周嘉胄在《香乘》序中说:“香之一物,上可通神,下可疗人。”四百年前,他用二十年光阴为香文化“立传”;今天,我们希望用专业与温度,让传统香道走进更多人的生活。无论是想定制一炉助眠的香,还是想了解古方香疗的智慧,都欢迎来找我们——让每一缕香,都成为连接古今的“气味密码”。

参考资料

周嘉胄. 《香乘》[M]. 明崇祯刻本.

缪希雍. 《本草经疏》[M]. 明万历四十五年刻本.

李时珍. 《本草纲目》[M]. 明万历二十一年刻本.

【原创不易】转载交流请联系合香学社