提到苏轼,你会想到“大江东去”的豪迈,还是“人间有味是清欢”的烟火气?这位北宋顶流文人,除了诗词书画,还有个鲜为人知的身份——合香高手!更有意思的是,他的许多香方竟与寺庙里的僧侣息息相关。今天我们就来扒一扒,苏轼与僧侣的香事往来中,藏着哪些精妙的合香工艺?

一、当文人遇上僧侣:苏轼香事的“禅意底色”

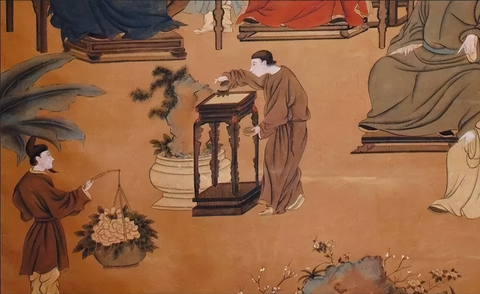

北宋是中国香文化的黄金时代,上至宫廷下至文人,“点香、篆香、合香”是日常雅事。而苏轼的香事轨迹,总绕不开寺庙与僧侣。他一生多次贬谪,与佛印、参寥等高僧相交莫逆,在《东坡志林》中更直言“每与沙门游,辄终日不去”。这种交往,不仅是精神上的共鸣,更直接影响了他的合香偏好。

僧侣用香讲究“净、雅、通禅”,多选用沉香、檀香、龙脑等清寂之材,香方设计常融入“戒定慧”的修行理念。苏轼受此影响,其合香既保留文人的浪漫(比如用荔枝壳、甘蔗滓等生活化原料),又暗含禅意(如强调“香通鼻观,心自澄明”)。据《香乘》记载,苏轼曾为杭州净慈寺住持制作“禅悦香”,原料仅用海南沉水香与少量麝香,“取其清而不浊,如高僧说法,字字入人心”。

二、从原料到工艺:苏轼合香的“文人巧思”

1. 原料选择:贵精不贵多,就地取材显真趣

宋代香料贸易繁荣,乳香、龙脑等海外香料大量流入,但苏轼的合香原料却透着一股“反套路”的文人气质。他在《格物粗谈》中记录:“海南沉水香,取其结于根者,气最醇;若用栈香(沉香的次等品),需配荔枝壳同焙,去其燥气。”这种对原料等级的精准把控,与僧侣“惜物”的修行观不谋而合。

更妙的是,他常将生活中的“边角料”转化为香材。比如被贬惠州时,他发现当地甘蔗滓(制糖后的残渣)焙干后有“甜而不腻”的香气,便与檀香混合制成“蔗香”,赠给附近寺庙。这种“化平凡为神奇”的巧思,正是文人与僧侣共通的“生活禅”。

2. 调和工艺:三分技法,七分“火候”

合香的核心在“调”,苏轼的调和工艺堪称“宋代版分子料理”。他在《香说》中写道:“香之调和,如诗之炼字,需分‘初调、复调、窖调’三法。”

– 初调:将原料按比例研磨,“沉水香研如细沙,檀香捣作粉霜,龙脑则以蜜水调开,忌铁器,恐夺其气”(《东坡香集》);

– 复调:加入“调和剂”(如蜂蜜、梨汁),“蜜需冬蜜,取其润;梨汁用雪梨,取其清,调和时需顺时针搅三百六十转,应周天之数”;

– 窖调:密封窖藏,“以瓷罐盛之,埋于竹根下百日,竹气入香,得自然之清”。

这种“技法+仪式感”的结合,既符合僧侣“专注当下”的修行要求,又暗合文人“格物致知”的探索精神。

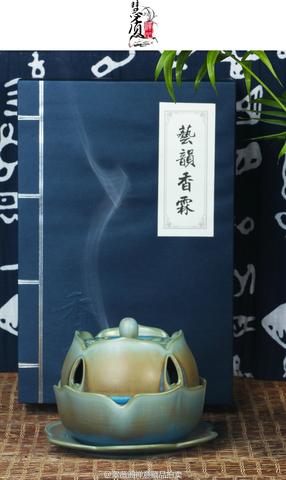

3. 特殊工艺:印香与篆香的“禅意呈现”

苏轼不仅擅长合香,更精于“用香”。他与僧侣共研的“印香”工艺,至今仍是香道经典。印香是用模具将香粉压成图案(如莲花、经文),点燃后“香灰成字,如佛语显化”。苏轼在《和子由蚕市》中写道:“蜀人衣食常苦艰,蜀人游乐不知还……印香成字祝炉烟”,可见这种香事在民间与寺庙的流行。

他还改良了“篆香”(即计时香),将香粉盘成回纹,“每寸燃时一刻,既为修行计时,又观香灰蜿蜒,如看人生起伏”。这种将实用与审美结合的设计,正是文人与僧侣“生活即修行”的共同哲学。

三、从苏轼到今天:我们如何复刻“文人禅香”?

苏轼的合香工艺虽讲究,但并非高不可攀。现代人想体验这种“文人+禅意”的合香,可以从三步入手:

1. 选料:优先选天然原材(如海南沉香、老山檀香),搭配1 – 2种生活化原料(如陈皮、干荔枝壳),增加趣味;

2. 调和:研磨时用石臼(避免金属味),调和剂选蜂蜜或桂花蜜(润而不腻),搅拌时专注感受香粉的变化;

3. 窖藏:用陶罐密封,放在阴凉处(如衣柜顶层),静置1个月以上,让香气自然融合。

如果你想更省心,也可以定制“苏轼同款文人禅香”——我们的合香师团队专门研究宋代香方,结合现代健康需求(无化学添加),还原“清而不浊、雅而不媚”的经典风味,无论是自用还是赠友,都是传递文化温度的绝佳选择~

结语:一炉香里,藏着千年的文人禅心

苏轼与僧侣的香事,不仅是工艺的传承,更是精神的对话。当我们点燃一炉“文人禅香”,闻到的不仅是沉水香的醇厚、荔枝壳的清甜,更是一位千年文人“此心安处是吾乡”的豁达,与一位高僧“一香一世界”的澄明。

如果你也想体验这种“香中有禅,香外有诗”的生活美学,欢迎私信预约合香定制——让我们用一炉香,复刻苏轼的风雅,传递属于你的故事。

参考资料

《苏轼文集》(中华书局,2006)

《香乘》·周嘉胄(明代香学经典)

《宋代香文化研究》(陈江,上海古籍出版社,2018)

【原创不易】转载交流请联系合香学社