你能想象吗?北宋年间有位宰相,上朝时腰间挂着香袋,退朝后在书房里捣鼓香方,甚至为了研究沉香,专门跑到海南深山里住了三个月——这位把“香事”活成日常的奇人,就是被《宋史》称为“机敏有智谋”的丁谓。

今天我们不说他的官场沉浮,单聊这位“香痴宰相”如何用一炉香,串起了宋代香文化的高光时刻,更留下了一本被后世香客奉为“香学圣经”的《天香传》。

翻开《宋史》,丁谓的标签是“五鬼”之一(北宋真宗朝被政敌称为“五鬼”的权臣)、“土木营造专家”(主持修建玉清昭应宫)、“经济能臣”(整顿茶盐之利)。但很少有人知道,这位被史书写得“狡黠多智”的政治家,骨子里其实是个“香道发烧友”。

据《铁围山丛谈》记载,丁谓在福建任官时,就对岭南香料产生了浓厚兴趣。当时海南沉香已作为“贡香”进入汴京,但世人对其认知仅停留在“贵重”二字。丁谓却不满足——他亲自渡海到海南,跟着黎民深入五指山,记录沉香树的生长环境、采香人的“开香”技法,甚至观察不同季节采摘的沉香在气味上的差异。

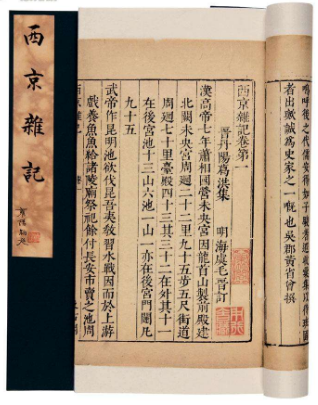

这种“科研式”的香事探索,最终凝结成了一篇3000余字的《天香传》。这篇短文不仅是中国历史上首部系统研究沉香的专著,更被明代香学大家周嘉胄在《香乘》中评价为“香学之宗,不可不读”(周嘉胄,《香乘·卷十二》)。

二、《天香传》里的“沉香密码”:丁谓如何定义“顶级香材”

现在我们说“沉水香”“栈香”“黄熟香”,这些分类术语其实都源自丁谓的《天香传》。他在书中首次提出“四等九品”的沉香分级体系:

| 等级 | 名称 | 特征描述 |

|---|---|---|

| 上 | 沉水香 | 入水即沉,油脂饱满如膏,燃烧时“清烟凝空,若有若无” |

| 中 | 栈香 | 半浮半沉,油脂分布均匀,香气醇厚带甜韵 |

| 下 | 黄熟香 | 浮于水面,油脂较少但木质香明显,适合日常熏点 |

| 最下 | 鸡骨香 | 形状如鸡骨,油脂零星,多作合香辅料 |

更绝的是,丁谓还记录了“采香三忌”:一忌阴雨(湿度过高易霉变),二忌烈日(暴晒会破坏油脂结构),三忌用铁器(金属会影响香气纯净度)。这些经验至今仍是海南老采香人遵循的“行规”。

他在书中写道:“香之至珍者,非人力可致,盖天地阴阳之所化育。”(丁谓,《天香传》)这种对自然的敬畏,恰恰暗合了现代香学“尊重原料本味”的核心思想。

三、宰相的香事日常:宋代士大夫的“香道仪式”

丁谓的香事可不止“研究”二字。据《春明退朝录》记载,他在汴京的相府里有间“香寮”,每日晨起必做三件事:扫榻、煮水、调香。他最爱的香方是“衙香”——以沉香为主,佐以檀香、龙脑、麝香,按“君臣佐使”调和,既符合宋代“和合之美”的哲学,又能“醒神益智,辟除秽气”。

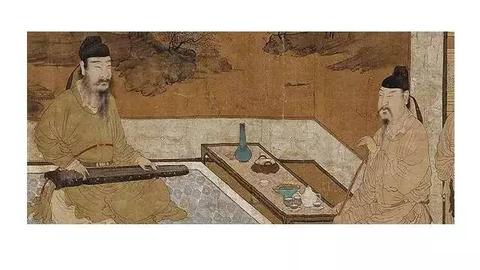

更有意思的是,丁谓把香事玩出了“社交属性”。他常与文人雅集,席间必设“香局”:先焚一炉“隔火香”(用炭灰隔火慢熏,保留沉香本味),再让宾客盲品不同产地的沉香,最后现场合香题诗。这种“香+诗+茶”的雅集模式,成了北宋士大夫圈的“顶流社交”。

当时有位叫苏舜钦的诗人曾写:“丁公香局开,满座皆忘归。”(苏舜钦,《苏学士文集·卷五》)可见丁谓的香事活动在文人中的影响力。

四、从历史到当下:丁谓的香学遗产如何滋养现代香道?

1. 原料至上:拒绝“化学香”的底气

丁谓在《天香传》里反复强调“香贵天然”,他反对用廉价香材混合化学香精冒充沉香。这与我们坚持“只用天然香料,拒绝人工合成”的理念不谋而合——就像丁谓当年亲自去海南寻香,我们的调香师也会深入云南、老挝的香料产地,只为找到最本真的香材。

2. 和合之美:定制香的核心逻辑

丁谓提出“香有君臣,各安其位”,这正是合香定制的精髓。我们为客户定制香品时,会先了解其体质、偏好、使用场景(比如书房用香要“清而不燥”,卧室用香需“暖而不腻”),再像中医开方一样,选择主香(君)、辅助香(臣)、调和香(佐使),最终呈现独一无二的“专属香”。

3. 香养生活:宋代的“疗愈香”智慧

丁谓在相府用的“衙香”,其实暗含养生之道:沉香温肾纳气,檀香理气和胃,龙脑通窍醒神——这与现代“芳香疗法”的理念高度契合。我们的“健康香品”系列,正是基于宋代香方改良,特别针对现代人的“焦虑、失眠、脾胃虚弱”等问题,用天然香料实现“闻香疗愈”。

结语:一炉香里的千年风雅

从丁谓的《天香传》到今天的合香定制,香事从未远离我们的生活。它不仅是嗅觉的享受,更是一种生活态度——像古人那样,在一炉香的氤氲里,慢下来,感受自然的馈赠,滋养内心的从容。

如果你也想拥有一款“有故事、有温度”的定制香,无论是纪念重要时刻,还是调理身心状态,我们的专业调香师团队都能为你打造专属香方。点击关注,私信“定制”,让千年香文化在你的生活里,重新绽放。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

1. 丁谓.《天香传》. 宋代香学文献

2. 周嘉胄.《香乘》. 明代香学集成著作

3. 苏舜钦.《苏学士文集》. 宋代诗文集