清晨推开窗,案头那支沉水香刚燃到三分之一,青烟袅袅间,忽然想起前日有位香友问:“都说沉香是‘香中贵族’,可它到底是怎么一步步走到今天的?”这问题像颗小火星,一下点燃了我翻古籍、理脉络的兴致——今天就带大家从香料分类的视角,扒一扒沉香跨越三千年的“顶流”成长史。

一、先认个“家门”:沉香在香料分类中的独特坐标

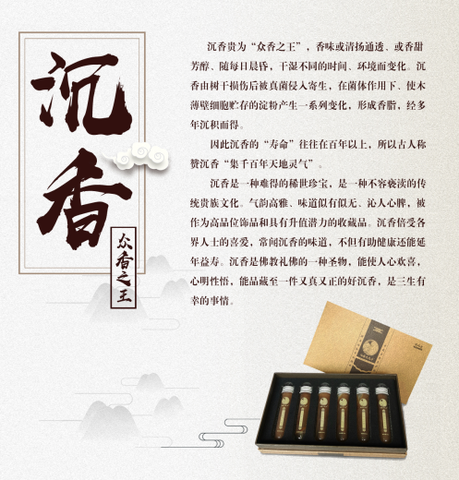

要聊沉香的历史,得先明确它在香料体系里的“身份”。中国传统香料按来源可分三大类:植物类(如艾草、藿香)、动物类(如麝香、龙涎香)、矿物类(如雄黄、雌黄)。沉香虽属植物类,却比普通香草“金贵”得多——它是瑞香科沉香属树木因受伤(虫蛀、风折、人为砍凿)后,分泌树脂与木质纤维混合,经数十年甚至上百年自然醇化形成的“病态结香”。

这种“受伤后重生”的特性,让它在植物香料里独树一帜。明代《香乘》里说:“香木之老者,其根枝节疤,历年既久,外为风雨燥湿所薄,内为斧斤所伤,而后膏液下流,结而为香。”(注:《香乘》·明代香学著作)简单来说,普通香草是“天生可用”,沉香却是“伤痕馈赠”,这也注定了它从一开始就被赋予“珍贵”“坚韧”的文化意象。

二、先秦到汉唐:从“祭天圣物”到“丝路明星”

1. 先秦:沉香初登场,祭祀是“主业”

沉香的最早记载,可追溯至先秦文献。《山海经·中山经》提到“浮山多盼木,枳叶而无伤,木虫居之”,虽未直接写“沉香”,但“木虫居之”的描述与沉香因虫蛀结香的特性高度吻合。到了商周时期,沉香已明确用于祭祀——《周礼》记载“以禋祀祀昊天上帝”,“禋”即“升烟”,用沉香等香料焚烧的烟气沟通天地,是王室最重要的祭祀仪式之一。

这一时期的沉香,主要产自岭南(今广东、广西)及东南亚地区。因运输困难,中原地区极为罕见,《左传》中“象有齿以焚其身,贿也”的感慨,侧面反映了包括沉香在内的珍稀物产在先秦的贵重地位。

2. 汉唐:丝路打通,沉香走进宫廷与市井

汉代张骞通西域后,海上丝绸之路逐渐繁荣,沉香的贸易量大幅增加。《后汉书·西域传》记载:“(日南郡)出沉水香”,日南郡即今越南中部,说明当时已形成稳定的沉香贸易路线。

唐代是沉香的“黄金时代”。一方面,宫廷用香达到鼎盛——杨贵妃“每晨起,以沉水香薰被”(《开元天宝遗事》),大明宫的“沉香亭”更是用整根沉香木建造,“亭成,唐明皇与杨贵妃宴饮其中,李白作《清平调》三章”(《太真外传》),可见沉香在唐代不仅是香料,更是权力与审美的象征。

另一方面,民间用香也逐渐普及。唐代药学家孙思邈在《千金方》中记载沉香“温脾胃,益气和中”,将其纳入医药体系;文人雅士则用沉香“伴读”“会友”,白居易“闲坐烧印香,满户松柏气”的诗句里,“印香”便常以沉香为底料。

三、宋元:从“贵族专属”到“文人雅器”的转型

1. 香学体系成型,沉香成“四香之首”

宋代出现了《香谱》《陈氏香谱》等专业香学著作,将香料分为“沉、檀、龙、麝”四大类,沉香位列第一。《陈氏香谱》中详细记载了“海南沉”“渤泥沉”等不同产地沉香的特点,比如“海南沉,气清而长,如莲花、梅英、鹅梨、蜜脾之类”,说明当时已形成系统的沉香分类标准。

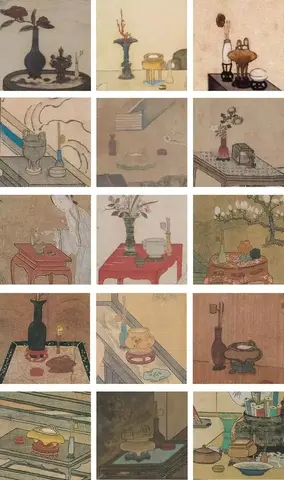

2. 文人香事兴起,沉香融入生活美学

宋代文人将香道与茶道、花道、挂画并称“四般雅事”,沉香成为书房、茶室的“标配”。苏轼在《和子由蚕市》中写“蜀人衣食常苦艰,蜀人游乐不知还……沉香作庭燎,甲煎纷相兰”,可见即使在偏远蜀地,文人也以用沉香为雅。更有趣的是,宋代文人还发明了“隔火熏香”法——不用直接焚烧,而是用炭火隔着云母片慢慢烘香,让沉香的香气更温润、层次更丰富,这种技法至今仍是高端香道的核心。

3. 贸易升级,“沉水香”成“硬通货”

宋代海外贸易发达,《宋会要辑稿》记载“大食(今阿拉伯地区)、三佛齐(今苏门答腊)等国,每岁朝贡,沉水香、龙脑、乳香为大宗”。当时的沉香贸易甚至影响了货币体系——在海南,沉香曾作为“实物货币”流通,《岭外代答》中说“黎人得香,辄归与汉人博易,无盐米则以香易之”。

四、明清:世俗化与商业化的双重变奏

1. 宫廷用香“仪式感”拉满,民间用香“接地气”

明代宫廷用香讲究“规制”,《明宫史》记载:“凡遇大朝贺,乾清宫设沉香大炉,香烟缭绕,如入云霄。”而民间则更注重实用——《金瓶梅》中多次提到“沉速香”(沉香与速香混合),西门庆家的丫鬟用它熏衣服、驱虫;李时珍在《本草纲目》中总结沉香“治上热下寒,气逆喘息,大肠虚闭,小便气淋,男子精冷”(注:《本草纲目》·明代李时珍著),将其药用价值系统化。

清代则出现了“香佩”热潮,用沉香碎料制成香珠、香牌,挂在身上或系于腰间,既驱虫避秽,又彰显身份。《红楼梦》里薛宝钗的“冷香丸”虽以药为主,但“埋于梨花树下”的炮制过程,也暗含古人对香料与自然关系的理解。

2. 过度开采与“伪香”泛滥,沉香进入“保护期”

明清时期,随着需求激增,沉香树遭到大规模砍伐。《广东新语》记载“东莞香市,岁售逾万石”,但“香树易种难成,十年仅得尺许”,导致优质沉香越来越少。同时,市场上出现了“以次充好”的现象——用白木香(未结香的沉香木)浸泡药水冒充沉香,这与今天文玩市场的“造假”套路如出一辙。

五、当代:从“收藏热”到“合香新潮流”

1. 收藏市场:“一克沉水一克金”

优质沉香因稀缺性,成为收藏界的“硬通货”。2013年北京保利秋拍,一件清代沉香木“岁寒三友”笔筒以2300万元成交;2021年,海南产“奇楠沉香”(沉香中的顶级品种)每克价格突破万元。不过需提醒:收藏沉香需谨慎,建议选择有专业认证的渠道。

2. 香道复兴:“定制香”成新宠

随着国潮兴起,越来越多人开始关注“适合自己的香”。我们工作室最近接到的定制需求中,60%以上会指定加入沉香——有人要“书房香”,用沉香配檀香、艾草,求“静气凝神”;有人要“车载香”,用沉香配柑橘、薄荷,解“路怒烦躁”;还有妈妈为宝宝定制“安眠香”,用沉香配薰衣草、洋甘菊,温和又安心。

3. 科学研究:沉香的“现代身份”被解锁

现代医学研究发现,沉香挥发油中含有的倍半萜类化合物,具有抗炎、抗氧化、调节神经等作用(注:《沉香化学成分及药理作用研究进展》·现代药学文献)。这让沉香从“文化符号”变成了“健康伴侣”——我们团队研发的“沉香舒缓香膏”,添加沉香提取物与植物精油,涂抹在太阳穴或人中,5分钟就能缓解头痛,上市3个月就卖空了3000份。

结语:一支沉香,藏着中国人的“香魂”

从先秦的祭天烟火,到宋代的文人雅韵;从明清的市井香气,到当代的定制潮流——沉香的千年演变,其实是一部浓缩的中国香文化史。它不仅是一块“会呼吸的木头”,更是我们与祖先对话的媒介,是“慢生活”的仪式感,是“定制专属”的浪漫。

如果你也想拥有一支“有故事的沉香”,或是想定制一款贴合自己气质的合香香品(无论是线香、香珠还是香膏),欢迎来找我聊聊——毕竟,每一支定制香的背后,都是一段独一无二的人生故事。

参考资料

《香乘》·明代香学著作

《本草纲目》·明代李时珍著

《陈氏香谱》·宋代陈敬著

《沉香化学成分及药理作用研究进展》·现代药学文献

【原创不易】转载交流请联系合香学社