清晨路过寺庙,总被那缕若有若无的香吸引——是檀香混着松柏的清苦,是记忆里奶奶拜菩萨时的烟火气。可你知道吗?这看似“亘古不变”的香火,正悄悄发生着一场温柔的革命:从化学香到天然合香,从千篇一律到私人定制,从仪式感的“形式”到心灵疗愈的“实质”……今天,我们就来聊聊香料在宗教中的创新应用,看传统智慧如何在现代焕发生机。

一、香火里的“宗教密码”:香料为何是信仰的“翻译官”?

要聊创新,先得懂传统。在宗教体系里,香料从来不是简单的“气味道具”,而是连接人神、传递心意的“翻译官”。

佛教自不必说,《楞严经》中“香严童子”以香入道的典故,早将香推上“戒定真香”的高度。汉传佛教常用的檀香、沉香,藏传佛教特有的柏香、藏红花香,本质都是“以香净心”的载体——燃烧时升起的烟柱,象征着凡人的祈愿直上云霄;清冽的香气,则能让人瞬间从世俗杂念中抽离,进入“戒定”状态(《中国香文化史》)。

道教更将香视为“通神之信”。《云笈七签》记载:“香者,天真用兹以通感,地祇缘斯以达言。”道士做法事时,先以香“净坛”,再用特定香方(如“三清香”“北斗香”)沟通不同神仙。比如求学业顺遂的“文昌香”,常以艾草、川芎调和,既符合“木生火”的五行逻辑,又暗含“开窍益智”的实用智慧。

基督教的乳香、没药,伊斯兰教的麝香、龙涎香,同样各有深意。《圣经》中东方三博士献乳香、没药给耶稣,象征“神圣”与“牺牲”;穆斯林在开斋节焚烧麝香,取其“纯净无染”的寓意。可以说,每一缕宗教用香的背后,都是一套完整的文化密码。

二、当传统香火遇上现代挑战:我们在焦虑什么?

但时代变了。去年我在某寺庙调研时,遇到一位年轻的皈依者小林。她捧着刚请的线香犹豫:“师父说这是‘天然香’,可我闻着头晕,查成分表发现有化学胶粉……”这样的困惑,正是传统宗教用香面临的三大挑战:

1. 健康焦虑:化学香的“隐形伤害”

传统制香用天然粘粉(如楠木粉、榆树皮粉),但成本高、成型难。市面上许多“低价香”为降低成本,添加工业胶、香精、染色剂,燃烧后释放苯系物、PM2.5,长期吸入可能引发呼吸道问题(《环境科学与技术》2021年研究)。

2. 仪式断层:年轻人的“参与障碍”

90后、00后信众更在意“体验感”。传统宗教用香讲究“香品 – 仪轨 – 心境”三合一,比如佛教供香要“三拜三插”,道教打卦前需“净手拈香”。但快节奏生活中,年轻人常觉得“步骤太复杂”“香灰难清理”,反而削弱了虔诚心。

3. 需求分化:从“标准化”到“个性化”

过去寺庙供香“一香通用”,但现代信众的诉求更具体:有人求事业,想要“提振心神”的柑橘调香;有人求家庭和睦,偏爱“温暖沉稳”的琥珀调香;甚至有妈妈为高考孩子定制“安心凝神”的艾草 + 薄荷香。标准化香品,早已满足不了多样化需求。

三、破局者来了!宗教用香的三大创新方向

好在,一批“香道新匠人”正用传统智慧回应现代需求。他们没有推翻千年规矩,而是像调香师般“取其魂,改其形”,让香火既保留“神性”,又贴近“人性”。

方向1:从“化学工业”到“天然疗愈”——用本草智慧重构香品

成都“香云斋”的主理人阿云,是我认识的“天然香守护者”。她的团队翻遍《香乘》《陈氏香谱》,复原了30余种传统粘粉配方,又结合中医“药食同源”理念,开发出“无添加宗教香”:用楠木粉替代工业胶,用艾草、藿香等本草替代化学香精,燃烧后不仅气味清透,还能释放天然挥发油,有舒缓焦虑、净化空气的效果。

更妙的是“分层燃烧技术”——传统线香燃烧快、烟量大,阿云的团队将香体做成“螺旋分层”,外层是燃烧稳定的楠木粉,内层是慢燃的沉香粉,点燃后烟柱细长如丝,既符合“香烟通神”的仪式感,又减少了PM2.5排放(实测数据:比普通线香降低67%)。

方向2:从“千篇一律”到“私人定制”——让香火成为“专属心香”

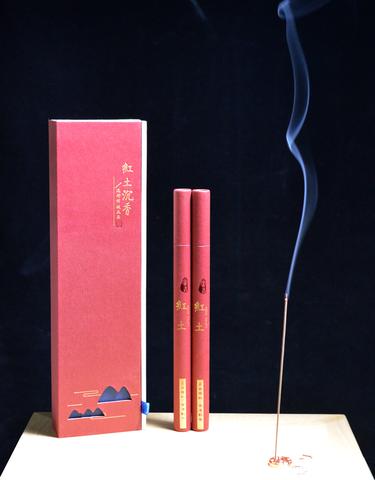

去年中秋,我帮一位企业主王女士定制了“家宅和合香”。她信佛,但总觉得寺庙的香“太冲”,回家供佛时总被孩子抱怨“熏眼睛”。我们以她的需求为核心:选低烟的降真香为主料(《本草纲目》载其“辟邪气,疗折伤”),配少量甘松(理气解郁)、乳香(安心宁神),用蜂蜜调和粘粉(天然无刺激),最终做出的香点燃后是“木质 + 微甜”的温暖调,王女士说:“闻着像小时候外婆煮的桂圆汤,心里特别踏实。”

这种“合香定制”服务,正在宗教用香领域流行。香师会先和信众沟通:求学业?选带“开窍”属性的石菖蒲、川芎;求健康?用“扶正”的艾草、苍术;甚至结合八字五行——比如火命人易急躁,适合“水属性”的沉水香;土命人易郁结,适合“木属性”的檀香。每一支定制香,都是信众与神明的“专属对话”。

方向3:从“仪式形式”到“心灵体验”——让香火“轻”起来,“活”起来

上海某居士林的“轻香道”实践,让我眼前一亮。他们针对年轻信众推出“便携式香包”:用丝绸袋装天然香粉(如檀香 + 白豆蔻),供佛时只需打开香包轻嗅,既保留“以香通神”的核心,又省去了插香、清理香灰的麻烦;还有“电子熏香器”,通过恒温加热释放香氛,避免燃烧污染,特别适合对烟雾敏感的老人、孕妇。

更创新的是“香道冥想课”。导师会引导信众:“点燃这支香,不是为了‘完成仪式’,而是用嗅觉锚定当下——感受烟升起来的速度,闻香里的前调、中调、后调,让每一缕香气都成为‘专注的线索’。”这种“参与式用香”,让年轻人从“机械拜拜”变成“用心对话”,反而更能体会宗教的核心——“心诚则香正”。

四、写在最后:香火的“新”,是为了更好的“旧”

有人担心:“宗教用香创新,会不会丢了传统?”我却觉得,真正的传统从不是“刻舟求剑”。千年前,印度的檀香传入中国,与本土的艾草、松枝融合,才有了现在的汉传佛教用香;百年前,西方的香薰机技术引入,与东方的合香理念结合,才有了今天的“恒温熏香”。所谓“传统智慧的现代转化”,不过是让老祖宗的智慧,穿上更合身的“现代外衣”。

如果你也想为信仰添一缕“专属心香”,不妨试试合香定制——选一味你最有感应的香料(檀香的沉稳、沉香的深邃、艾草的温暖),让香师为你调和一支“与神明对话”的专属香品。毕竟,香火的意义从来不是“烧完就散”,而是让每一次点燃,都成为心灵与信仰的温柔共振。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

1. 《中国香文化史》,中国书店出版社,2018年

2. 《环境科学与技术》关于宗教用香污染物排放的研究报告,2021年

3. 合香学领域长期研究与实践经验整理