你印象中的李时珍,是不是总拿着药锄、翻着《本草纲目》的“药圣”形象?但很少有人知道,这位明代大医家,还是位被医名掩盖的“香道隐者”。他在《本草纲目》里写下的,不只是治病的药方,更是一部“香料百科全书”——从南海沉水香的分类,到西北麝香的真伪鉴别,从文人熏香的雅趣,到百姓驱疫的实用,他用医者的严谨,为中国香文化留下了最鲜活的注脚。今天,我们就来聊聊这位“药圣”与香的那些故事。

要理解李时珍与香的渊源,得先回到他的时代——明代是中国香文化的鼎盛期。上至宫廷祭祀、文人雅集,下至市井百姓的日常起居,香都是“生活美学”的核心。据《天工开物》记载,明代香铺遍街,“合香师”的地位堪比今日的调香师,而李时珍的家乡湖北蕲春,更是“楚地多香”:蕲艾、藿香、佩兰等香草遍野,连他的父亲李言闻(也是名医),就常以“香药”入方,治小儿惊痫用麝香,驱寒暖胃用丁香。

这种“香药同源”的成长环境,让李时珍从小就对香料有特殊敏感。他在《本草纲目·序例》里提到:“香者,气之正也。”在他看来,香料不仅是“闻着舒服”的好物,更是天地之气的凝结——“香入脾,辛入肺,甘入胃”,不同的香气对应不同的脏腑,这与中医“五气入五脏”的理论完全契合。这种认知,让他在遍访名山大川、考证药物时,格外留意香料的采集、炮制与应用。

二、《本草纲目》里的香料地图:从南海到塞北的“香材密码”

翻开《本草纲目》,你会发现“香”几乎贯穿全书:草部有藿香、香薷,木部有沉香、檀香,兽部有麝香、龙涎香,甚至金石部的“降真香”也被单独列条。据统计,书中明确记载的香料达87种,其中32种是李时珍首次系统整理的“新香材”。

1. 沉香:从“一片万钱”到“七等分类法”

明代的沉香,已是“价比黄金”的奢侈品,但市面上“以次充好”的现象严重。李时珍在《本草纲目·木部》中,首次提出了沉香的科学分类法:

- **黄沉**:色如姜黄,质轻,气清,适合日常熏燃;

- **青沉**:色青黑,质坚,气浓,多用于合香主料;

- **乌沉**:色如墨,油脂饱满,“烧之少烟,香彻屋宇”,为上品;

- 还有“虫漏沉”(因虫蛀结香)、“水沉”(沉于水者)等细分。

他甚至记录了鉴别伪香的方法:“伪者多以他木染香,烧之烟浓,香散而燥。”这种严谨,让后世香客至今受益——如今高端合香定制中,仍以《本草纲目》的分类为重要参考。

2. 麝香:从“杀麝取香”到“护生用香”

麝香是古代香方的“灵魂”,但传统取香法是“杀麝取腺”,李时珍却在《本草纲目·兽部》中呼吁:“麝性喜香,每食香草,其香聚于脐。若以竹筒扣其脐,香自落,不必杀之。”这种“护生取香”的理念,不仅体现了医者的仁心,更暗合现代“可持续用香”的环保观。他还详细记录了麝香的真伪鉴别:“真麝香,当门子(核心颗粒)油润,手搓成团,弹之即散;伪者干燥如沙,搓之结块。”这对当代香珠定做中麝香原料的筛选,仍有指导意义。

3. 民间香方:从“宫廷雅香”到“百姓烟火”

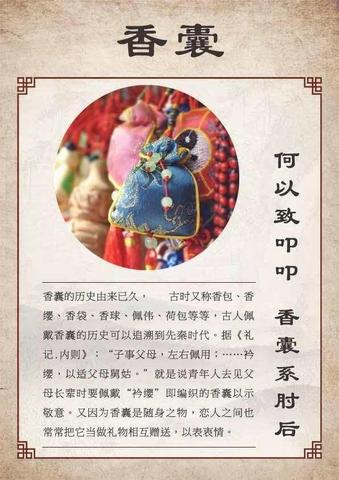

李时珍不仅记录名贵香材,更关注民间实用香方。比如他收录的“避瘟香”:“苍术、白芷、藿香、艾叶各等分,研末搓条,燃之可辟疫气。”这与《景岳全书》中“香能胜湿,湿去则疫不生”的理论呼应,至今仍是中医推荐的“防疫香方”。再如“醒脾香袋”:“砂仁、陈皮、木香、佩兰,缝入锦囊,挂于胸前,可治小儿食积”——这种“香疗”思路,正是现代“芳香疗法”的雏形。

三、从药用到香道:李时珍的“调香哲学”

在李时珍看来,“合香如用药”——每一味香材都是“药”,调香的过程就是“配伍”。他在《本草纲目·序例》中提出“香之七情”:

- **相须**:如沉香配檀香,香气互补,更显醇厚;

- **相使**:如麝香配龙脑(冰片),麝香能“引龙脑入诸窍”;

- **相畏**:如丁香畏郁金,同用则香气浑浊;

- **相恶**:如藿香恶白术,合用会削弱各自的香韵;

- **相反**:如乳香反没药,同燃易生燥气;

- **相杀**:如甘松杀腥气,可调和动物香(如麝香)的腥腻;

- **单行**:如单用降真香,“烧之能降诸气”。

这种“香药配伍”的理念,彻底打破了此前合香“凭经验调香”的局限,让香道从“技艺”升华为“学问”。清代《香乘》的作者周嘉胄就曾感叹:“自濒湖(李时珍号)论香,合香一道始有绳墨。”

四、当代启示:跟着药圣学合香,定制你的专属“健康香”

今天,我们谈香道,早已不只是“闻香品韵”,更追求“香疗养生”。而李时珍的香学智慧,恰恰为“专业健康香品”提供了最好的理论支撑:

- **定制合香**:根据体质调香——阴虚者用百合、佛手“润香”;阳虚者用肉桂、艾叶“温香”;

- **香珠定做**:选天然香材(如沉香粉、檀香粉),配合李时珍的“相须相使”理论,制成可佩戴的“移动香疗”;

- **高端合香**:参考《本草纲目》的香材分类,精选“黄沉+乳香”“青沉+龙脑”等经典组合,还原明代文人的雅香体验。

正如李时珍在《本草纲目》中写的:“香者,天地之正气也。”真正的好香,不仅要“闻着舒服”,更要“养人”——这或许就是这位“药圣香师”留给我们最珍贵的遗产。

【原创不易】转载交流请联系合香学社