清晨的阳光透过纱帘洒在案头,我轻轻翻开一本泛黄的《香乘》,指尖触到”合香”二字时,忽然想起前日在老匠人家中见到的场景——他蹲在泥炉旁,用竹片仔细翻搅着刚调和的香粉,青烟袅袅中,整间屋子都浸在沉水香的温润里。这让我突然明白:传统制香技艺从不是博物馆里的标本,而是活在烟火里的东方美学。

若要追溯制香技艺的源头,得把时间拨回商周时期。那时的香是”通神”的媒介,《周礼》记载”以槱燎祀司中、司命、飌师、雨师”,人们将香草、松枝投入火中,用烟气传递对天地的敬畏。到了汉代,张骞通西域带回了乳香、没药等异域香料,制香技艺开始从”单一焚烧”向”复合调香”演变,《汉官仪》中”尚书郎含鸡舌香奏事”的记载,更说明香已融入日常礼仪。

真正让制香技艺升华为文化符号的,是唐宋文人。宋代文人四艺”点茶、焚香、挂画、插花”中,焚香被推至精神修行的高度。苏轼在《和鲁直韵》里写”四句烧香偈子,随香遍满东南”,黄庭坚更自创”意可香”,将荔枝壳、甘蔗滓等寻常物入香,印证了《陈氏香谱》中”香之美,在调和,不在贵重”的理念。这种”以香养性”的传统,让制香从技艺升华为生活美学。

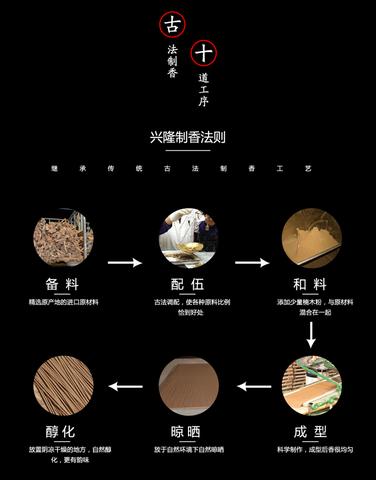

老匠人常说”制香如做人,每一步都要心诚”。看似简单的一柱香,背后藏着12道精细工序,每一步都考验着匠人的功底:

1. 选料:天地的馈赠要”对味”

传统制香讲究”因地取材,因时制宜”。海南的沉水香要选”油格”部分(油脂凝结如琥珀),云南的降真香需取”藤结”(藤蔓与树干缠绕处的结香),而艾草必须在端午正午采摘,此时阳气最盛,香气最纯。老匠人有句口诀:”沉檀取芯,柏取脂,菊取瓣,艾取尖”,说的就是不同香料的最佳取材部位。

2. 炮制:让香料”脱胎换骨”

生香多有燥气,必须经过炮制才能”驯服”。比如檀香要”蜜炙”——用蜂蜜水浸泡后慢火烘干,去除辛烈;乳香需”水煮”——放入清水煮沸,撇去浮油,只剩纯净香脂;而艾草则要”陈化”,像黄酒一样窖藏三年,青涩味退尽,只剩温暖的药香。这一步最耗时间,却也是香品”层次丰富”的关键。

3. 合香:调香师的”嗅觉诗学”

合香是制香的灵魂,如同调香水,但更讲究”君臣佐使”。主香(君)决定基调,比如沉香定”沉稳”,檀香立”庄严”;辅香(臣)丰富层次,乳香添”甜润”,龙脑增”清凉”;佐香调和冲突,比如用甘草中和香药的燥性;使香引导香气,麝香、灵猫香能让香气更持久。老匠人调香时从不用电子秤,全凭”手捻看粉细,鼻嗅辨香韵”,这是几十年练出的”嗅觉记忆”。

4. 成型:手作温度决定香的”性格”

调和好的香粉要加”粘粉”(一般用楠木皮熬制的天然粘剂),揉成面团状,再用”香筅”(竹制工具)反复捶打,直到”不粘手、不断裂”。成型时,线香用”香模”挤压成条,盘香用”竹篾”绕圈,香珠则要手工搓圆后用砂纸打磨。老匠人说:”机器做的香太规整,手作的香有褶皱,那是匠人呼吸的痕迹。”

5. 窖藏:让时间给香”镀金”

刚做好的香要放在陶瓮里,用稻草垫底,密封窖藏三个月到三年。这期间,香料中的挥发油会缓慢融合,生涩味褪去,香气变得更圆融。就像白酒的”老熟”,时间是最好的调香师。我曾试过窖藏三年的沉香线香,初闻是清苦的药香,慢慢透出蜜甜,最后余韵里竟有一丝花香,这是时间赋予的惊喜。

在香薰机、香氛喷雾充斥的今天,传统手作香的意义早已超越”气味”本身。它是:

- 疗愈的仪式感:从选料到点香,需要1 – 3个月的等待,这种”慢”恰好对抗了现代生活的焦虑。朋友小芸曾定制过一款”安心香”(主香艾草,辅香甘松),她说每次点香时看着烟缕盘旋上升,就像把心事也”交托”给了香气。

- 专属的记忆锚点:我们为客户定制过”初雪香”(雪松 + 白梅 + 少量龙脑)、”童年香”(艾草 + 稻花 + 陈皮),这些香方里藏着个人故事,比任何大牌香水都更有温度。

- 文化的活态传承:老匠人带的学徒里,有90后设计师、全职妈妈,甚至IT工程师。他们说:”学制香不是为了谋生,而是想让孩子知道,我们的祖先曾用这样的方式与自然对话。”

如果你也想定制一款有故事的手作香,记住这3个关键点:

- 明确需求:是助眠?提神?还是纪念某个场景?我们会根据需求推荐主香(比如助眠选沉水香 + 薰衣草,提神用薄荷 + 迷迭香)。

- 接受”不完美”:手作香可能颜色不均、燃烧速度微有差异,但这正是”人味”的体现。机器香可以做到”分毫不差”,但少了温度。

- 给时间一点耐心:从沟通需求到成品,至少需要28天(含窖藏期)。慢工出细活,好香值得等待。

案头的香灰又落了一层,我轻轻弹去,忽然听见老匠人说的那句话:”香是会说话的,它说的不是’我很贵’,而是’我懂你’。”在这个快得让人喘不过气的时代,或许我们都需要一柱慢慢燃烧的手作香——它不只是气味,更是一段与自己对话的时光,一份对传统的温柔传承。

如果你也想拥有这样的”东方浪漫”,欢迎私信预约合香定制服务,我们将为你量身调配专属香方,让每一缕烟都藏着你的故事。

【原创不易】转载交流请联系合香学社