周末的午后,推开上海弄堂里一家名为“香云涧”的小店,暖黄的灯光下,几位穿着棉麻裙的女士正围坐在木桌前,专注地将沉香、艾草、玫瑰花瓣按比例混合。空气中浮动着若有若无的甜暖气息,既像记忆里外婆熏过的旧棉袍,又带着一丝都市里少见的清冽——这不是传统香铺的“老味道”,而是当代合香师用“君臣佐使”的古法,调和出的“新中式香氛”。

一、合香:刻在东方基因里的“气味密码”

要理解合香如何从“老技艺”变成“新时尚”,得先回到它的源头。合香不是简单的“调香”,而是一门融合了药学、美学与哲学的古老技艺。早在《黄帝内经》中,便有“五气入鼻,藏于心肺”的记载;汉代张骞通西域后,乳香、没药等外来香材与本土的艾草、藿香相遇,合香技艺开始形成体系;到了宋代,文人将“点茶、挂画、插花、焚香”并称为“四般闲事”,合香更成为士大夫阶层的精神符号。

古人合香讲究“君臣佐使”,与中医配伍异曲同工:“君香”是主调,决定香气的基调(如沉香的醇厚、檀香的温暖);“臣香”辅助君香,让气味更有层次(如用龙脑的清凉平衡沉香的厚重);“佐香”调和冲突,避免香气尖锐(如用艾草的温和中和麝香的浓烈);“使香”则是引导香气发散的“引路人”(如蜂蜜能让香气更持久)。这种“以香为药”的智慧,在宋代《洪氏香谱》、明代《香乘》等典籍中均有详细记载。

二、当传统技艺撞上现代审美:一场静悄悄的“气味革命”

进入21世纪,当“香氛”被国际大牌定义为“前调 – 中调 – 后调”的线性体验时,中国合香却在悄悄完成一场“破圈”:它不再是寺庙里的“祭祀用品”或文人的“雅玩”,而是以更轻盈、更贴近生活的姿态,走进了都市人的客厅、办公室甚至健身房。

1. 原料:从“珍贵”到“治愈”的转身

传统合香偏爱沉香、檀香、龙涎香等“贵价香材”,但现代合香师更关注“气味的疗愈力”。比如,北京合香品牌“观夏”推出的“昆仑煮雪”,以雪松为主调,搭配薄荷与白松香,模拟雪后山林的清冷感,精准击中了都市人“逃离喧嚣”的心理需求;杭州“香遇”则将本土的桂花、龙井与传统的降真香结合,推出“江南桂雨”系列,用熟悉的气味唤醒记忆中的乡愁。

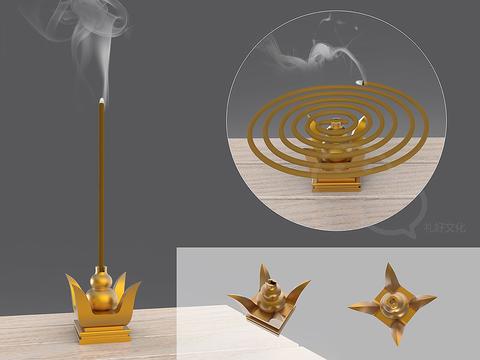

2. 香器:从“仪式感”到“设计感”的融合

传统香器多为铜炉、瓷瓶,造型讲究“古雅”,而现代香器则成了“空间美学的一部分”。上海设计师品牌“造作”与合香师合作,推出了“云纹香插”——用透明玻璃模拟云的流动感,香柱插入后,燃烧的香灰会自然落在玻璃凹槽里,形成“香灰画”的动态美感;深圳“物外”则将香器与灯具结合,白天是极简的陶瓷香插,夜晚打开内置光源,香雾在光影中流转,成为空间里的“气味雕塑”。

3. 场景:从“仪式”到“日常”的渗透

过去,合香多用于祭祀、读书、抚琴等“特定场景”,如今它已融入“24小时生活”:清晨用柑橘调的“醒神香”开启工作;午后点一支“禅茶”香缓解焦虑;睡前用“晚安香”(含薰衣草、洋甘菊)助眠;甚至健身房里,也能闻到用薄荷、尤加利调和的“运动香”,帮助提升专注力。这种“场景化用香”的趋势,让合香从“仪式”变成了“生活方式”。

三、合香的当代价值:在快时代里种一片“气味森林”

为什么在香氛市场被国际品牌主导的今天,合香能突出重围?答案或许藏在它的“东方哲学”里——不同于西方香氛的“线性叙事”,合香更像一幅水墨长卷:前调是“初见之喜”,中调是“细品之韵”,尾调是“余韵悠长”,每一缕香气都在讲述“变化”与“平衡”。这种“不刻意、不浓烈”的美学,恰好契合了当代人“轻养生”“慢生活”的需求。

更重要的是,合香是“可参与的文化”。过去,我们只能“闻香”,现在可以“制香”:北京“香文化体验馆”每月举办“手作合香课”,学员从选香材、称重量到调和、成型,全程参与;上海“香友会”则推出“私人定制香方”服务,根据客户的性格、职业甚至星座,设计专属香气——这种“参与感”让传统文化不再是“博物馆里的展品”,而是“活在当下的生活”。

结语:香灰落处,是过去,也是未来

当我们在现代香器里点燃用古法调和的香,闻到的不仅是气味,更是千年的文化脉络:汉代博山炉里的青烟,曾陪伴过司马相如的赋;宋代文房中的香篆,见证过苏轼的词;而今天,我们手中的香粉,正以更年轻的姿态,连接着传统与现代。

或许这就是合香的魅力——它从不是“守旧”的象征,而是“融合”的艺术。当古老技艺学会用现代语言讲述故事,当传统美学找到与当代生活的连接点,那些藏在香灰里的东方浪漫,终将在这个快时代里,绽放出更持久的芬芳。

【原创不易】转载交流请联系合香学社