周末的午后,我坐在书房点燃一支鹅梨帐中香,清甜的梨香混着沉水香的醇厚在空气里氤氲。忽然想起《东京梦华录》里记载的宋代茶坊,"香药铺席,灯火昼然",原来千年前的古人,早已用香气编织起生活的诗意。今天,我们就沿着一缕香的轨迹,开启一场跨越三千年的香道文化之旅。

一、从"燎祭通神"到"佩兰赠芳":香文化的原始基因

若要追溯香的起源,得回到新石器时代的篝火旁。考古学家在河姆渡遗址发现了大量炭化的樟科植物残片,这些散发着清冽香气的枝叶,很可能是先民最早的"香材"——他们将香草投入火中,看烟雾升腾直上云霄,相信这是与天地沟通的媒介。《礼记·郊特牲》记载:"殷人尚声,臭味未成,涤荡其声,乐三阕,然后出迎牲。"说的正是商代用香气配合乐舞祭祀的场景。

到了周代,香的功能从"通神"延伸到"礼人"。《周礼》中"郁人"一职专门负责"和郁鬯以实彝",用郁金香草调和黑黍酿造的"郁鬯"酒,成为祭祀天地、宴飨宾客的重要礼器。更有趣的是,《诗经》里"士与女,方秉蕑兮"的描写,展现了春秋时期青年男女互赠兰草表达爱慕的习俗——这种带着青草香的兰草,既是定情信物,也是最早的"香佩"。

此时的用香还停留在"单味焚烧"阶段,无论是祭祀用的萧(艾蒿)、祭社用的鬯(郁金香),还是随身佩戴的兰、芷,都是直接使用天然香材。直到汉代,随着制香工艺的成熟,一种改变香道史的技术——"合香",悄然登上历史舞台。

二、合香初绽:从"单品香"到"复合香"的技术革命

1. 制香工具的进步

1972年马王堆汉墓出土的"错金博山炉",炉盖雕镂成层峦叠嶂的博山造型,炉身饰有错金云纹。这种设计不仅能让香气通过镂空的孔洞均匀散发,更重要的是,炉腹与炉盖之间的夹层可以放置炭饼,实现"慢火熏香"——这为需要长时间调和的合香提供了技术支撑。

2. 香料贸易的繁荣

张骞凿通西域后,丝绸之路成为香料的"输入动脉"。《汉书·地理志》记载,汉代已从东南亚输入龙脑香、苏合香,从波斯引入乳香,从印度运来檀香。《三辅黄图》提到汉武帝修建的"建章宫","以木兰为棼橑,文杏为梁柱,香桂为殿",可见当时不仅用外来香料合香,甚至直接用香木建造宫殿。

东汉名医张仲景在《金匮要略》中记载的"香粉方"(由丁香、藿香、零陵香等九味药组成),是现存最早的合香配方之一。这种将香料与药材结合的思路,奠定了"香药同源"的文化传统——此后的合香,不仅追求气味之美,更注重养生功效。

三、盛唐气象:当胡商的驼铃遇见文人的诗心

1. 香料输入的"盛唐模式"

《唐六典》记载,唐代官方设立"市舶司"管理海外贸易,广州港"江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数;并载香药、珍宝,积载如山"。日本遣唐使圆仁在《入唐求法巡礼行记》中提到,扬州的"波斯邸"专门经营香料贸易,常见的香料有乳香、没药、龙脑、沉香、苏合香等30余种。

这些外来香料与本土的麝香、艾草、柏子仁等结合,催生了无数经典合香。比如唐玄宗为杨贵妃特制的"瑞龙脑香",以龙脑香为主料,辅以麝香、白檀香,《开元天宝遗事》记载其"香气经月不散";还有文人雅士钟爱的"衙香",《香乘》中记载的配方包含沉香、檀香、乳香等12味香料,是唐代官府和士大夫书房的必备品。

2. 香道场景的"全民化"

唐代的香,早已融入生活的每个角落:

- 宫廷:《旧唐书》记载,大明宫"每至元日,殿庭设燎炉,焚百和香";杨贵妃的"金缕合罗香囊"(1970年西安何家村窖藏出土),内装香料,外雕花鸟,即便千年后仍能转动自如。

- 寺院:玄奘法师从印度带回"龙脑香树"种子,在长安大慈恩寺种植;敦煌莫高窟壁画中,僧人手持香铲、香盒进行佛事活动的场景屡见不鲜。

- 民间:《酉阳杂俎》提到长安市井"卖胡饼者,常以胡麻、香药涂饼面";普通百姓用"香汤"(加了香料的热水)沐浴,用"香粉"敷面,甚至用"香烛"照明。

3. 文人的"香事书写"

唐代文人将香与诗、酒、茶结合,赋予其精神内涵。李商隐"春心莫共花争发,一寸相思一寸灰"的感慨,借的是熏香灰烬的意象;白居易"闲吟工部新来句,渴饮毗陵远到茶。好是老身销日处,谁能骑马傍人家"的闲适,伴着的是"博山炉中沉香火";韩偓在《香奁集》中更用"鬓垂香颈云遮藕"等诗句,将香气与女性之美巧妙融合。

四、宋明雅韵:从"富贵香"到"文人香"的精神升华

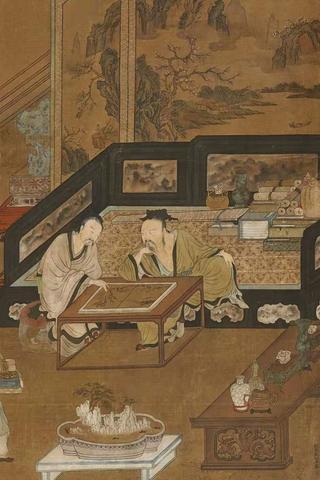

1. 文人四艺中的"点香"

《梦粱录》记载,宋代士大夫聚会必"置香案,陈香具,列香炉、香盒、香箸"。点香成为与挂画、插花、点茶并列的"文人四艺"。苏轼在《和子由蚕市》中写"蜀人衣食常苦艰,蜀人游乐不知还。千人耕种万人食,一年辛苦一春闲。闲时尚以蚕为市,共忘辛苦逐欣欢。去年霜降斫秋荻,今年箔积如连山。破瓢为轮土为釜,争买不翅金与纨。忆昔与子皆童丱,年年废书走市观。市人争夸斗巧智,野人喑哑遭欺谩。诗来使我感旧事,不悲去国悲流年。"虽未直接写香,但他在《香说》中提出的"香之似君子者,清而不薄,温而不犯",正是宋代文人对香的审美追求。

2. 香学著作的系统总结

明代周嘉胄所著《香乘》,堪称香道文化的"百科全书"。这部28卷的著作,收录了从汉到明的600余种香方,详细记载了合香的原料、炮制、配伍方法。比如其中的"黄太史四香"(山谷老人香),是黄庭坚根据自己的用香习惯创制,以沉香、檀香、龙脑等为主料,强调"清、幽、远、淡"的意境,成为文人香的典范。

3. 民间用香的"生活化"

宋代《山家清供》记载了"香圆"的吃法:将香橼(一种散发清香的水果)掏空,填入檀香、麝香,密封后悬挂室内,既美观又能驱虫;明代《遵生八笺》提到"香珠"的制作:将沉香、檀香磨粉,加蜂蜜搓成珠子,串成项链佩戴,既有香气又可按摩穴位。

五、古今对话:当传统香道遇见现代生活

如今,我们的生活中依然能找到香道文化的影子:日本香道流派"御家流"的传人口中,还念着唐代传入的"组香"口诀;台湾的"香道协会"每年举办"香文化节",展示明清时期的香具和古方;北京的"香文化博物馆"里,错金博山炉、鎏金香盒与现代香薰机并列,诉说着传统与现代的对话。

更令人欣喜的是,越来越多的年轻人开始关注合香技艺。杭州的"香遇"工作室,用电子秤、PH试纸等现代工具还原《香乘》中的古方;上海的"闻香社",定期举办"香道雅集",教都市白领用沉香、艾草制作手工线香。正如香道师林月所说:"香不是古董,而是活的文化。我们今天点燃的每一支香,都是在延续千年前的烟火气。"

参考资料

《礼记·郊特牲》《周礼》《诗经》《汉书·地理志》《唐六典》《开元天宝遗事》《香乘》《山家清供》《遵生八笺》

【原创不易】转载交流请联系合香学社