最近,广西柳江上游锑浓度异常的消息像一颗小石子,在朋友圈激起层层涟漪。"饮用水安全吗?""孩子喝了会不会有事?"小区里的阿姨们凑在一起小声讨论,办公室的同事刷着新闻欲言又止——环境污染带来的不只是生态警报,更是无数普通人心里那根紧绷的弦。

一、当污染警报响起:我们的身心在经历什么?

柳江作为广西的"母亲河",承载着沿岸数百万人的生活用水和情感寄托。这次锑浓度异常虽未达到危险阈值,但"重金属污染"四个字本身就像一片阴云,压得人喘不过气。心理学研究显示,当人们感知到环境威胁时,大脑的杏仁核会被激活,触发"战或逃"的应激反应,表现为心慌、失眠、注意力分散,甚至出现"灾难化想象"——明明只是数据波动,却忍不住联想到"癌症""畸形"等极端后果(《环境心理学导论》,2018)。

这种心理压力比污染本身更具持续性。就像去年某沿海城市出现赤潮时,尽管官方多次说明不影响食用,但当地渔民连续三个月都能接到亲友"别吃海鲜"的提醒电话。焦虑会像滚雪球般扩散,从个体蔓延到社区,从短期担忧演变为长期的不安全感。

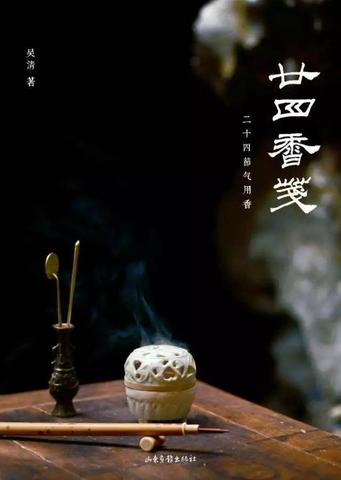

二、古人的"情绪灭火器":香文化里的疗愈智慧

在没有心理医生的古代,中国人早有应对环境危机的"情绪解药"——香。《黄帝内经》记载"芳香辟秽",不仅指香气能净化空气,更强调其对心神的安抚作用。北宋文人黄庭坚在《香之十德》中写道:"感格鬼神、清净身心、能除污秽",这里的"清净身心",正是古人对香疗最朴素的认知。

现代神经科学为这种智慧找到了科学依据:鼻腔内的嗅球直接连接大脑边缘系统(主管情绪和记忆的区域),香气分子通过嗅觉神经传递的速度,比视觉、听觉信号快20倍。当薰衣草的芳樟醇、檀香的α – 檀香醇进入鼻腔时,会抑制杏仁核的过度激活,同时刺激前额叶皮层分泌血清素("快乐激素"),从生理层面切断焦虑的恶性循环(《嗅觉与情绪调节的神经机制研究》,2021)。

三、给柳江人定制的"安心香单":这些香材最懂你

(一)单方香材:简单有效,随手可用

| 香材 | 功效特点 | 使用方法 |

|---|---|---|

| 艾草 | 中医认为"艾草纯阳",其挥发油中的桉叶素能缓解紧张性头痛,燃烧后产生的烟雾有天然抑菌作用 | 取干燥艾绒3克,卷成小艾条,每日傍晚在客厅点燃10分钟(保持通风) |

| 檀香 | 印度阿育吠陀医学将檀香称为"心灵的镇定剂",其香气能降低皮质醇(压力激素)水平30%以上 | 选用老山檀线香,睡前在卧室熏香15分钟,配合深呼吸(吸气4秒 – 屏息2秒 – 呼气6秒) |

| 薰衣草 | 欧洲传统的"静气草",研究显示其香气可使心率变异性(HRV)提升25%,改善睡眠质量 | 取干燥薰衣草5克装入棉布袋,放在枕头下,或用3滴精油 + 10ml基础油做颈部按摩 |

(二)复方合香:古人的"情绪鸡尾酒"

古人讲究"君臣佐使"的合香之道,针对环境污染带来的"肝郁气滞型焦虑",推荐一款经典的"安心和合香":

配方:檀香3份(君,主镇定心神)、陈皮2份(臣,理气化郁)、甘松1份(佐,醒脾安神)、龙脑0.5份(使,引药入窍)

用法:将香材研磨成80目细粉,加蜂蜜(1:0.3)调和成香泥,搓成小香丸阴干。每日取1颗放入香篆,用电子香炉低温熏烤(120℃最佳)。

这款香方的灵感源自《太平惠民和剂局方》中的"苏合香丸",但调整了香材比例,更适合现代人的敏感体质。檀香的醇厚、陈皮的清苦、甘松的微甜交织在一起,闻起来像一场温柔的对话——既不过分浓烈刺激,又能层层递进地安抚情绪。

四、香疗不是"玄学":这些细节让效果翻倍

用香看似简单,实则有讲究。针对环境污染引发的特殊焦虑,以下三个细节能让香疗效果事半功倍:

1. 时间选择:早晨7 – 9点(胃经当令)熏艾草,借阳气升发之势驱散晨起的不安;傍晚5 – 7点(肾经当令)用檀香,配合一天压力的自然释放;睡前9 – 11点(三焦经当令)用薰衣草,为深度睡眠做准备。

2. 空间布局:客厅熏香选"散香"(如线香),让香气流动起来,缓解群体焦虑;卧室用"聚香"(如香丸),营造私密的安全感;办公室备"佩香"(香包),随时拿起来闻一闻,阻断临时的紧张情绪。

3. 心理暗示:点燃香的瞬间,不妨默念"这缕香会带走我的担忧"。心理学中的"具身认知"理论表明,将香气与积极心理意象绑定,能增强疗愈效果(《具身认知与情绪调节》,2020)。

结语:一缕香里的文化力量

柳江的锑浓度终会回归正常,但环境污染带来的心理余波可能持续更久。这时候,我们需要的不只是环境治理的"硬手段",更需要文化疗愈的"软力量"。从商周的燎祭之香,到唐宋的文人雅香,再到今天的科学香疗,香文化从未远离我们——它是母亲藏在衣柜里的香包,是爷爷书房里的线香炉,更是我们面对不确定时,那缕能抓住的"安心感"。

下次当你看着新闻里的环境数据波动时,不妨点燃一炉香。让香气像一只温柔的手,轻轻抚平你心里的褶皱——这或许就是千年香文化,留给我们最珍贵的礼物。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

《环境心理学导论》(2018)

《嗅觉与情绪调节的神经机制研究》(2021)

《具身认知与情绪调节》(2020)