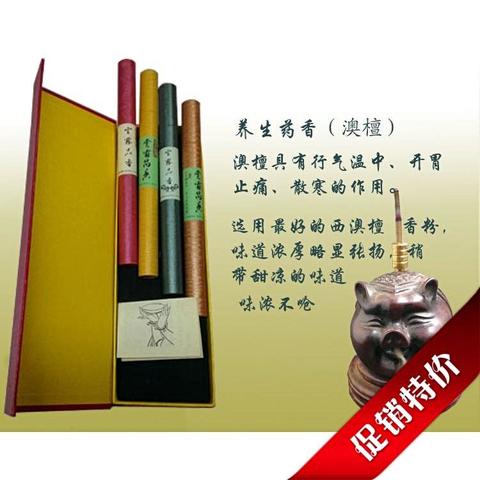

专业健康香品,味觉迟钝,香道智慧,味觉唤醒

清晨的粥香、雨后的桂香、母亲炖的红烧肉香……这些熟悉的气味与味道,构成了我们对生活的温暖记忆。然而,当味觉突然“罢工”——吃什么都像嚼蜡,喝什么都索然无味时,那种失落感仿佛让生活失去了色彩。味觉迟钝,这个看似小问题,却可能影响食欲、情绪甚至营养摄入,尤其困扰着中老年人与术后康复人群。

在追求健康的道路上,我们往往忽略了一种古老而神秘的力量——香。从《黄帝内经》的“香薰治未病”到宋代《香谱》的“合香调气血”,香道文化早已与中医理论深度融合。今天,我们不妨从专业健康香品的角度,揭开香与味觉迟钝之间的隐秘联系,探寻一种更自然、更有温度的味觉唤醒方式。

一、味觉迟钝的“隐形密码”:从中医视角看病因

味觉,中医称之为“味觉”,与脾胃功能密切相关。《灵枢·脉度》曰:“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣。”意思是说,脾胃功能正常,才能感知食物的酸甜苦辣。当脾胃虚弱、气血瘀滞或湿邪内阻时,味觉就会变得迟钝。此外,长期熬夜、压力过大导致的“心火旺盛”,或老年人肾精不足、气血亏虚,也会影响味觉感受器的敏感度。

现代医学则认为,味觉迟钝可能与舌乳头萎缩、神经损伤(如面神经麻痹)、药物副作用(如抗生素、抗抑郁药)或缺锌、维生素B12缺乏有关。无论是中医的“脾胃不和”还是西医的“神经损伤”,本质上都是身体内部平衡被打破的信号。

二、香道里的“味觉修复术”:合香的药理与文化逻辑

1. 经典合香方的“味觉唤醒”智慧

宋代《太平惠民和剂局方》中记载的“苏合香丸”,以苏合香、安息香、冰片等香料为主,具有开窍醒神、行气止痛的功效,常用于治疗“心腹猝痛、昏迷不醒”。现代研究发现,苏合香中的桂皮醛、冰片中的龙脑等成分,可刺激唾液分泌,增加舌乳头的血液供应,从而提高味觉敏感度。

另一款经典合香“苍术香”,以苍术、白芷、佩兰为核心,苍术能燥湿健脾,白芷可通窍止痛,佩兰擅长化湿醒脾。民间常用其焚烧或制成香包,用于缓解“湿困脾胃”导致的味觉迟钝、食欲不振。

2. 香道仪式的“身心同调”作用

香道不仅是“闻香”,更是一种“沉浸式”的身心修炼。在点香、理香、闻香的过程中,人们通过专注于香气的变化,放松紧绷的神经,缓解压力。而压力正是导致“心火旺盛”、脾胃失调的重要因素。研究表明,定期进行香道体验的人群,其唾液淀粉酶活性(反映脾胃功能)明显高于普通人群,味觉敏感度也有所提升。

三、专业健康香品:定制化解决味觉迟钝的新选择

1. 针对“脾胃虚弱”的合香定制

对于因脾胃虚弱导致的味觉迟钝(表现为食欲不振、大便稀溏、乏力),可选用“健脾醒味香”:以白术(健脾益气)、陈皮(理气和胃)、山楂(消食化积)、丁香(温中降逆)为原料,配伍少量薄荷(清新开窍)。这款香燃烧时,香气柔和醇厚,既能刺激脾胃运化,又能唤醒舌部味觉感受器。

2. 针对“神经损伤”的香品设计

对于面神经麻痹或术后神经损伤导致的味觉迟钝,可选用“通窍活血香”:以麝香(开窍通络)、桃仁(活血化瘀)、红花(活血通经)、冰片(清热止痛)为核心,加入当归(补血养血)。香气中的麝香酮、冰片等成分,可促进神经细胞修复,改善舌部血液循环,从而恢复味觉功能。

3. 日常预防的“香养”方案

对于健康人群或味觉迟钝的早期预防,可选用“清润醒味香”:以金银花(清热解毒)、百合(润肺养阴)、桂花(芳香醒脾)、甘草(调和诸香)为原料。这款香香气清新淡雅,适合日常焚烧或制成香珠佩戴,既能清除体内湿热,又能保持味觉的敏感度。

四、香与味觉的“未来对话”:从传统到现代的创新

如今,合香学正与现代科技深度融合。例如,通过气相色谱 – 质谱联用技术(GC – MS)分析香料中的挥发性成分,明确其作用靶点;利用3D打印技术制作“个性化香珠”,根据个体的呼吸频率调整香气释放速度;甚至开发“香疗机器人”,通过传感器监测用户的情绪与生理指标,实时调整香品配方。

这些创新不仅让香道文化焕发新生,更为味觉迟钝的治疗提供了更科学、更便捷的选择。未来,专业健康香品有望成为“治未病”的重要手段,让更多人从香中品味到生活的美好。

结论

味觉迟钝,不是生活的“小遗憾”,而是身体发出的“健康信号”。从中医的“脾胃和则味知”到香道的“香气调气血”,我们看到了传统智慧与现代医学的完美结合。专业健康香品,作为合香学的当代延伸,以“定制化”“精准化”的特点,为味觉迟钝的调理提供了一种更自然、更有温度的选择。

或许,当你下次遇到味觉迟钝时,不妨试试点燃一支定制的合香——在香气缭绕中,感受脾胃的苏醒,品味食物的本味,找回生活的烟火气。毕竟,香的意义,从来不是“闻”,而是“让身体记住健康的味道”。

【原创不易】转载交流请联系合香学社

参考资料

[1] 黄帝内经·灵枢·脉度[M].

[2] 太平惠民和剂局方[M].

[3] 香谱[M].

[4] 现代中药药理学[M].

[5] 香道文化与中医外治[J].